The Euro-Mediterranean Institute for Inter-Civilization Dialog (EMID) proposes to promote cultural and religious dialogue between Mediterranean civilisations ; to establish a network of specialists in inter-Mediterranean dialogue ; to encourage Euro-Mediterranean creativity ; to encourage exchange between Mediterranean societies ; to work to achieve Mediterranean conviviality ; to advise charitable organisations working around the Mediterranean and provide the support necessary to achieve their original projects.

CHRONIQUE DE JÉRUSALEM : LE LIBRAIRE QUI SURVÉCUT A LA DISSÉMINATION LITTÉRAIRE EN LIGNE

Jérusalem, an 5808 selon le calendrier hébraïque, an 2048 selon le calendrier chrétien, an 1470 selon le calendrier musulman.

C'était l’une des premières librairies de Jérusalem. Quand elle ouvrit sur l'avenue qui conduisait de l’hôpital Visite des Malades au moulin des Résidences de la Paresse, elle commença par s’attirer une bulle d'excommunication des plus illustres Maitres de la Génération, Grands Génies saints, versés dans la Loi sacrée. C'étaient les mœurs au début du XXe siècle. On n'ouvrait pas une institution ou un nouvel établissement sans encourir un anathème et sans que les murs de Cent-Masures, le quartier le plus pieux de Jérusalem, ne se couvrent des panneaux muraux l'annonçant aux disciples les plus inconditionnels de Dieu. Son fondateur profanait les Sanctuaires et Protocoles du Ciel en mêlant sur les mêmes devantures et les mêmes rayons les livres sacrés et les livres souillés, ceux dans la langue divine et ceux dans ce charabia que les hérétiques pratiquaient dans la rue sous la pression de leurs commissaires linguistiques, de même que les livres dans les patois yiddish et ladino… On trouvait également les langues étrangères, toutes les autres, le turc et l'arabe, l'anglais et le français, le russe et l'allemand et même, Dieu préserve, le grec et le latin.

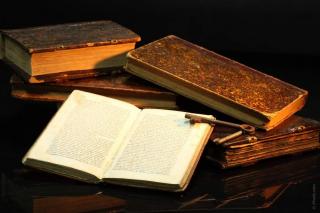

Au tout début notre librairie ne proposait que de vieux livres qui conservaient entre leurs pages les traces de leurs lecteurs. Un signet ou un ticket de bus, les pétales d'une fleur séchée ou la poussière des ailes d'un papillon, un mot d'amour pour l’on ne savait quel amant ou un mot divin destiné à être glissé entre les interstices du Mur. Les libraires achetaient alors plus de livres qu'ils n'en vendaient. Les immigrants venaient avec leur bibliothèque personnelle dont ils ne se résignaient à se défaire qu'après avoir vendu tout le reste, les bijoux bien sûr, les meubles et les vêtements. En revanche, on louait les livres à la journée ou à la semaine, ce qui garantissait le meilleur rendement de lecture au monde. Il arrivait néanmoins qu'un lecteur ou une lectrice, séduits par le livre qu'ils avaient loués, s'intéressent à son prix et s'en portent acquéreurs. Dans ce cas, le libraire déduisait les frais de location. Jérusalem pratiquait volontiers l'encan littéraire. On trouvait de tout. Bien sûr Tolstoï, Dostoïevski, Gogol. Schiller, Goethe, Nietzsche. Balzac, Zola, Chateaubriand, Flaubert. On était peut-être débraillé – on avait du mal à s’acclimater à un été harassant et à un hiver imprévisible – on n'en conservait pas moins un noble sens littéraire.

Dans les années 70, les premiers immigrants se mirent à disparaître et leurs héritiers, ne lisant déjà plus dans les mêmes langues, ne savaient que faire de leurs livres. Les bibliothèques de quartiers n’avaient plus de place pour des ouvrages que personne ne lirait plus. Les libraires ne se déplaçaient plus pour les récupérer gratuitement. Sitôt qu’un lettré mourait, ses descendants déposaient les livres dans la rue, dans l’espoir qu’un passant s’y intéresserait et leur donnerait une nouvelle chance. Les services de la voierie, respectueux, leur accordaient généralement une à deux semaines de sursis avant de les conduire dans leurs bennes aux dépotoirs des livres désuets – sans que nul ne les ait déchargés de leurs souvenirs, de la pellicule invisible qu’avaient laissée les regards, de la piété que leur lecture avait sécrétée. Ce n’était pas le bûcher, c’était plus humiliant. Rares étaient les chercheurs de renom dont les livres trouvaient place dans ce panthéon qu’était alors la Bibliothèque nationale. C’est à cette époque que l’un des héritiers de ce qui devait devenir notre librairie s’improvisa aiguilleur de vieux livres. Son téléphone passait de bouche à oreille et comme il avait une chronique dans une émission radiophonique intitulé « A la recherche du livre perdu », il recevait des commandes de partout. Quand on recherchait un livre pour le relire et revivre ce qu’on avait vécu à sa lecture, on était prêt à mettre le prix. On ne se doutait pas qu’il n’est rien qu’une relecture pour éventer les charmes d’un livre et qu’on ne renoue pas une liaison dont on conserve un beau souvenir. C’était avant l’ère d’internet et des sites de vente de livres usagés en ligne.

Puis vint, très vite, l’ère du livre digital que l’on téléchargeait dans des tablettes. Dans un premier temps, les éditeurs traditionnels résistèrent tant bien que mal. Plutôt que de publier les ouvrages de qualité d’inconnus qui ne se vendaient qu’à quelques dizaines d’exemplaires, ils éditaient de mauvais ouvrages de toutes sortes de célébrités qu’ils doublaient de nègres. Bientôt ils ne proposaient que de la camelote et les jeunes talents n’avaient d’autre choix que de participer à des émissions de cabotinage à la télé, se livrer au cirque politique, proposer des piges à des sites populaires pour acquérir la visibilité requise pour se… vendre. Les éditeurs ne s’encombraient pas davantage du sort des libraires que ruinaient les grandes chaînes de distribution. Tant de métiers avaient disparu dans les chamboulements technologiques, il n’était aucune raison pour que ces derniers se maintiennent. Ils n’avaient qu’à se reconvertir dans la vente de cellulaires, de tablettes ou de nano-micro-processeurs dont on enduisait les cornées et vernissait les tympans. De plus, on soupçonnait le papier d’exhaler une mite invisible qui s’insinuait par les yeux et le nez dans le cerveau et anesthésiait tout esprit critique. Voire elle provoquait un cancer particulièrement pernicieux – dogmaticus lecturis – qui présentait des symptômes scolastiques et contre lequel on préconisait des cures de désintoxication livresque et des radiations destinées à brouiller les lignes qui s’étaient imprimées sur la matière grise des lecteurs les plus endurcis. Le coup de grâce vint avec la publication de recherches portant sur les séquelles de l’écriture sur l’intelligence de l’homme. On avait tant célébré le livre qu’on avait subordonné l’intelligence à l’écrit plus linéaire que la parole. Aussi préconisait-on de la délinéariser pour lui restituer sa plasticité entamée par deux mille ans d’écriture. Les lecteurs se rabattirent sur les tablettes orales qui leur permettaient de rompre avec la lecture silencieuse et d’écouter les textes. Ils choisissaient la voix dans une riche palette de voix, classées par genre, réglaient les volumes, donnaient oralement leurs instructions aux moteurs pour retrouver des passages ou des citations, dictaient des notes. Ils avaient à leur disposition une série de lampes dont les fameuses lampes hiéroglyphiques qui remplaçaient les mots par des dessins. C’était d’autant plus commode que les tablettes avaient des dictionnaires intégrés, vocaux eux aussi, et que les lecteurs n’avaient ni à courir au bas de la page, à la fin du chapitre ou à la fin du livre pour lire les notes. On ne lisait plus tant les livres qu’on les écoutait ou débattait avec eux et tout cela était moins cher puisque on n’avait ni frais de déplacement ni frais d’envoi. Il suffisait de se brancher sur un site en ligne pour obtenir sur sa tablette le livre recherché. La Bibliothèque nationale avait dû se convertir, elle aussi, en Musée nationale du livre et les jeunes visiteurs avaient du mal à concevoir que l’on pouvait lire sur du papier et que pendant des décennies on avait abattu des forêts entières pour le douteux loisir d’aménager les cerveaux.

Certaines librairies, comme la nôtre, s’étaient reconverties dans l’édition sur commande de toutes sortes de livres apocryphes et pseudépigraphiques : on commandait des livres qui n’existaient pas encore et dont on caressait le souhait de les lire-écouter. Bien sûr la Bible restait au premier rang puisqu’on s’était résigné, dans les controverses stériles portant sur l’auteur des textes qui la composent, à en attribuer la révélation à Dieu qu’on pouvait désormais entendre clamer les Dix Commandements. Le Zohar aussi conservait sa popularité puisqu’on le considérait davantage comme un livre-amulette que comme un commentaire halluciné de la Genèse. Au troisième rang on trouvait un livre déroutant qu’on s’interdisait de digitaliser pour lui donner toutes ses chances de devenir sacré : « La Bible alternative » réunissait les textes apocryphes qui n’étaient pas entrés dans « La Bible canonique ». On trouvait encore « Le Voyage en Orient » de Charles Baudelaire, le journal intime de Gogol relatant son pèlerinage à Jérusalem qui l’avait conduit à brûler ses manuscrits, les mémoires de la prostituée qui avait assouvi le Grand Désir de Flaubert… « Les Passages de Jérusalem » de Walter Benjamin et « La Résurrection » de Franz Kafka. La légende racontait que Benjamin, répondant en définitive à l’invitation de son ami Scholem, avait rédigé son opus magnum dans une grotte du désert de Judée, se nourrissant de la manne, distribuée gratuitement en cachets, et des eaux de Meriva et que Kafka tenait le jour un restaurant avec Dora Diamant dans le quartier de Cent-Masures et pratiquait la kabbale de nuit.

C’était la seule librairie au monde à éditer des ouvrages sécrétés par des esprits racornis par deux millénaires de livres qui ne lisaient plus que les ouvrages qui comblaient les trous littéraires de l’humanité, destinés à précipiter son déraillement, condition sine qua non à la venue du Messie. Elle n’était ni céleste ni terrestre. Elle ne vendait ni des livres vrais (comment pouvait-on croire que des livres fussent vrais ?!) ni des livres faux (comment continue-t-on d’invoquer des livres quand l’on sait pertinemment qu’ils sont faux ?). Elle n’était ni de pierres ni de plasma. Elle était surréelle (c’est le mot qui courait les cercles kabbalistiques qui traitaient des secrets du syndrome de Jérusalem), située dans la dimension littéraire digitale entre l’auteur et le lecteur…