The Euro-Mediterranean Institute for Inter-Civilization Dialog (EMID) proposes to promote cultural and religious dialogue between Mediterranean civilisations ; to establish a network of specialists in inter-Mediterranean dialogue ; to encourage Euro-Mediterranean creativity ; to encourage exchange between Mediterranean societies ; to work to achieve Mediterranean conviviality ; to advise charitable organisations working around the Mediterranean and provide the support necessary to achieve their original projects.

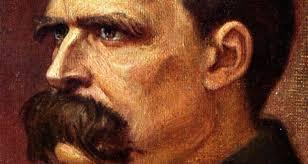

DANS LE SILLAGE DE NIETZSCHE : UNE VÉHÉMENTE SAGESSE

Nietzsche a fait du mensonge son cheval de bataille. Il le décèle partout, il le débusque de tout. Il démonte ses mécanismes, ses ruses et ses perversions. Il serait inhérent à toute connaissance désincarnée, œuvre d’« hommes immaculés » qui cherchent la connaissance pure. Ces derniers pratiquent en fait le mensonge plus volontiers que la vérité et leur civilisation se bâtit de mensonges. On les trouve dans leur théorie du libre arbitre comme dans celle du déterminisme. Nietzsche reconnaîtrait volontiers avec les épicuriens : « Il peut en être ainsi, mais il peut aussi en être autrement. » Son assaut généralisé contre le mensonge se solde par une déconstruction générale, ne s’entendant à d’autre vérité que… poétique.

Dans son incapacité de s'accommoder du mensonge, Nietzsche recours à l’aphorisme et celui-ci livre expression à son indignation dans toute sa véhémence. Il était vérace et préconisait… la véracité. Il ne se départ jamais de son souci de probité, contre toute simulation, quitte à s'aliéner le monde entier. Ce serait ce désir de l’on ne sait quelle vérité impossible qui noue chez lui la texture de la liberté et lui intime son entrain dithyrambique et ses éclats aphoristiques. Nietzche pratique la déconstruction des mécanismes mensongers cachés de la morale avec la hargne d'un iconoclaste radical. Il n’est pas tant question d'une transvaluation que d'une dénonciation des pseudo-valeurs travesties en valeurs.

La Naissance de la Tragédie trahit la lancinante ambigüité qui court l'ensemble de l’œuvre de Nietzsche. D'un côté, l'attirance pour Dionysos ; de l'autre, la contenance par Apollon. De-ci, l'extase orgiastique ; de-là, la contenance par et de la beauté. On ne sait si Nietzsche se contente de dévoiler une tension insoluble, cherche à la restaurer, privilégie les transes dionysiennes sur les créations apolliniennes ou le contraire. D'un côté, la véhémence de l'instinct, l'extase du désir et la désarticulation mystique qui, poussées à l'extrême, touchent au néant ; de l'autre, le sens de la mesure, servi par le talent, qui interne, au prix d'une illusion, dans le mythe pour mieux soutenir l'échéance que la vie accorde à la mort. Il semble que les deux dieux se trouvent dans une relation indéfectible de dépendance. Sans Dionysos, Apollon tarirait, s’anémierait, s'écroulerait et tomberait en ruine ; sans Apollon, Dionysos se condamnerait au mutisme. Dans cette perpétuelle attirance et répulsion qui pulserait la vie, le dionysiaque se donne en représentation dans l'apollinien et l'apollinien menace en permanence de se dissoudre dans le dionysiaque.

L’aphorisme aura permis à Nietzsche de se contredire sans en assumer la responsabilité. Entre les débris du passé et les mirages de l'avenir, on a du mal à le suivre. On ne sait s'il est du côté de l'art, de la science ou des deux. On ne sait surtout quel art et quelle science. La loquacité de ses premiers essais trahit plus de dévotion que de génie. Ses considérations sur l'art génèrent autour de l'art plus de bruit que d'intérêt, surtout lorsqu'il prend un ton hagiographique. Les aphorismes se suivent de trop près pour nous laisser le temps de les comprendre et leur enchaînement tourne souvent à l'excitation. On en est d’ailleurs à se demander ce qui fait le charme de la série d'imprécations, de sentences et de variations philosophiques qui composent le Ainsi parlait Zarathoustra ? On s’ennuie à lire ce chapelet d'aphorismes qui participe à la fois de l'Ecclésiaste, des Proverbes et des Evangiles. Une antienne de maximes où l’on peine à chercher une transmutation des valeurs et dont le charme réside peut-être dans leur sage fatuité et leur lourde solennité. Ceci dit, on ne peut s’empêcher de déceler une certaine débilitation dans cette pleurnicherie sur la débilitation de l'homme – Nietzsche n'était doué que dans l’indignation.

En définitive, ce qui séduit chez lui, ce n'est pas tant son iconoclasme, son surhomme ou son retour de l'éternel que son panache. Son retour de l'éternel reste un leurre et son surhomme pointe un grand aliéné de tout et de rien. Nietzsche a commencé sa carrière comme hagiographe, l'a poursuivie comme aphoriste et l'a terminée en dément. Il aura commis l'erreur – qui ne pardonne pas – de nourrir la plus pernicieuse des illusions : malgré ses critiques du génie et de la vanité, il a cru en son propre génie et présumé de l'importance de ses déboires, de ses maladies, de ses convalescences et de ses divagations dans le travail de la pensée. Malgré ses imprécations, il reste pathétiquement romantique et manque d'humilité cosmique et de modestie humaine. Il pousse tout au tragique, y compris une vie qu'il n'a d'autre choix que de « transmuter » pour mieux l'endurer. Il était malade et exaltait la santé ; il était myope et exaltait la vision. Il était en quête d'une mystique dithyrambique et comme il ne pouvait se désengager de son carcan protestant pour se livrer à la liesse orgiastique et à l'extase sexuelle, il vivait en reclus. L’homme n'était pas à la hauteur de sa philosophie. Il ne chantait ni ne dansait. Il fulminait et déblatérait, en quête d'un chœur. C'était un sous-homme qui a exalté le surhomme et nous a laissé ne philosophie de la jeunesse perpétuelle qui séduit la nostalgie de la jeunesse en chacun et qui bascule, par-ci, par-là, dans le commérage philosophique. Sa séduction tient de sa hargne à retourner la dépouille de Dieu dans tous les sens et à prendre sa revanche contre les chantages exercés sur l'humanité en son nom.

Nietzsche récuse toute vérité en soi, même sous les conditions les plus extrêmes d'ascèse philosophique : « Ne craignez-vous pas de retrouver dans la caverne de toute connaissance votre propre fantôme, comme le voile fantomatique dont se déguise à vos yeux la vérité [1]? » Il se résout au perspectivisme de toute connaissance, postulant-devinant la volonté derrière la vision, l'ouïe derrière la connaissance. Celle-ci véhiculerait dans tous les cas des arrière-pensées qui déterminent jusqu'à « la vérité » qui conviendrait le mieux à notre conformation – malformation – physique, morale, voire diététique. Le souci de l'autoconservation commandant jusqu'à la connaissance scientifique, convertissant toute théorie de la connaissance en passion où œuvrent instincts, besoins, intérêts...

La passion de Nietzsche pour la véracité était telle qu'il s'est aliéné pour ne pas s'abuser sinon se mentir. Soit l'âme est faite d'un seul bloc comme chez les artistes, soit elle est faite d’un assemblage de pièces : dans son cas, les pièces de son âme se seraient détachées les unes des autres.

[1]F. Nietzsche, Aurore, 5, ß 539.