The Euro-Mediterranean Institute for Inter-Civilization Dialog (EMID) proposes to promote cultural and religious dialogue between Mediterranean civilisations ; to establish a network of specialists in inter-Mediterranean dialogue ; to encourage Euro-Mediterranean creativity ; to encourage exchange between Mediterranean societies ; to work to achieve Mediterranean conviviality ; to advise charitable organisations working around the Mediterranean and provide the support necessary to achieve their original projects.

NOTE DE LECTURE : ALBERT MEMMI, PORTRAIT DU COLONISATEUR, PORTAIT DU COLONISE (1957)

Ce petit livre est devenu un classique du colonialisme. Memmi tente de débrouiller les pernicieuses relations que la colonisation instaure entre les colonisateurs et les colonisés, les colons et les indigènes. Les thèses qui s’en dégagent s’énonceraient de la sorte :

La colonisation est un phénomène économique, social et culturel qui accompagne l’enchevêtrement entre deux populations : l’une, composée d’étrangers, se posant en émancipatrice de l’autre, composée d’indigènes. Celle-ci se soumet, ouvrant la voie à l’exploitation et au pillage des ressources de son territoire, pour mieux couvrir ses besoins les plus élémentaires et connaître les lumières dont celle-là se prétend porteuse. Le régime des relations entre les deux populations tourne immanquablement à l’oppression de l’indigène (colonisé) par l’étranger (colonialiste, colonisateur, colon). Memmi reconstitue les subtils ou grossiers mécanismes auxquels recourt le colonisateur (et à sa suite le colon) pour légitimer sa domination politique, institutionnelle, militaire du colonisé (l’indigène). De même que les constructions symboliques – quoique cela n’apparaisse comme tel dans le texte – du colonisateur qui induisent toutes sortes de schémas mentaux tant chez lui que chez le colonisé. Le colonisateur ne colonise pas le territoire sans coloniser l’esprit du colonisé qui ne se saisit qu’à travers les catégories qui lui sont dictées, que ce soit à l’école, par l’aménagement des décors, les noms accordés aux rues. Le colonisé, comme tout opprimé, finit par se reconnaître dans l’image que renvoie de lui le colonisateur qu’il admire autant qu’il déteste.

Le colonisateur ne recule devant rien pour convertir l’illégitimité criante de sa présence en légitimité civilisatrice. Il décèle partout des signes le confortant dans cette prétendue « mission », dans les sentiments et les vécus du colonisé, voire dans la voix qu’il prend alors même qu’il tente de cerner sa condition : « Pour que le colonisateur soit complètement maître, il ne suffit pas qu’il le soit objectivement, il faut encore qu’il croie en sa légitimité, et pour que cette légitimité soit entière, il ne suffit pas que le colonisé soit objectivement esclave, il est nécessaire qu’il s’accepte tel » (118). Ce faisant, la colonisation institue un régime généralisé de la dissonance, décelable chez le colonisé autant que chez le colonisateur. Elle est palpable dans les décors « dépaysés » par les noms que les colons leur donnent, à l’école où la langue d’enseignement est celle des colons, de même que dans les diverses rhétoriques coloniales, de la politesse à la justice en passant par la morale. Ce qui est encore le plus pernicieux dans le colonialisme c’est qu’il s’illustre dans un style de vie qui assure au colonisateur tous les droits, les privilèges, les mérites et les nie au colonisé. Les colons auraient toutes les raisons de s’en accommoder, ne recevant nulle part ailleurs autant d’indemnisations – coloniales – pour leur médiocrité.

Le colonisateur ne peut étendre ses droits au colonisé sans ruiner la visée coloniale qui l’anime. Il se sait étranger, il ne manque pas une occasion de célébrer les douceurs de la métropole et les rigueurs de la colonie, il se doute bien qu’il s’arroge des privilèges qu’il nie à l’indigène, il réalise même l’illégitimité de sa présence coloniale, il ne peut pour autant déroger au code colonial qui la régit. Il adhère au récit qui fait de l’indigène un paresseux, un incompétent, un homme de labeur, un bon à rien, et du colon son bienfaiteur. Celui-ci n’est pas là pour dominer et s’enrichir, mais pour assurer le bien-être de l’indigène qui, sans son assistance, s’ensauvagerait encore plus. Le colonisateur incarne la civilisation, dans les yeux de l’indigène qui le regarde de bas en haut sinon sur son propre miroir. Il s’accommode volontiers de sa scélératesse à force de généralisations racistes, de dénigrements systématiques, de toute une cavalcade de clichés destinés à « clicheter » le colonisé, de même que son attitude à son égard. Si d’aventure le colonisateur s’avise de dénoncer la colonisation, il ne peut en toute logique que quitter la colonie ; en revanche quand il s’y résout, ce qui est souvent le cas, il ne peut que se donner bonne conscience.

Le colonisé dépend du colonisateur dont il a d’autant plus de mal à se secouer qu’il se reconnaît dans le portrait dénigreur qu’il renvoie de lui, acculé à se regarder et à considérer « les siens avec les yeux de leur procureur ». Son peuple est « carencé », sa culture « moribonde », ses traditions « gelées », sa langue « rouillée ». Il n’a d’autre choix que d’assumer sa stigmatisation coloniale pour tenter de la surmonter et rallier le colonisateur qui, pourtant, ne l’admettra jamais : « Pour s’assimiler, il ne suffit pas de donner congé à son groupe, il faut en pénétrer un autre : or il rencontre le refus du colonisateur » (152). Il vivrait son éventuelle émancipation comme un drame puisqu’il ne la trouverait que du côté de l’assimilation négatrice encore plus de ses traits les plus intimes. Il ne réussirait du reste qu’à s’attirer le mépris et en devenir ridicule, aux yeux du colonisateur autant qu’aux siens propres. Dans l’échelle hiérarchique qui s’élève des indigènes aux grands maîtres de la colonisation, on ne monte pas de grade, gagnant en privilèges ce qu’on perd en authenticité, sans pratiquer ce mépris colonial à l’égard de ceux « restés en arrière », y compris les membres de sa famille, dans le giron d’une religion rétrograde, persistant dans des tenues vestimentaires « arriérées ». A l’instar de tous ces intermédiaires, parmi les indigènes (auxiliaires, policiers, caïds), de même que les autres nationalités, dont les Israélites, qui auraient contribué à huiler la surenchère colonialiste et les contrôles colonisateurs. On ne se range pas du côté du colonisateur sans adopter ses mœurs, ses attitudes et sans dénigrer le colonisé en soi et hors de soi.

Dans ce texte de Memmi, on ne sait ce que le colonisé pense du colonisateur et du récit dont il enrobe sa présence étrangère. Car il lui arrivait tout de même de penser hors des catégories du colonisateur, à moins qu’il ne fût subjugué au point de ne pas penser et d’accepter sa condition comme un mektoub. Il n’avait d’autre choix que de se taire pour ne pas s’attirer un surplus de mépris. Se serait-il avisé de prendre la parole que celle-ci aurait pris des tournures caricaturales ou des intonations insurrectionnelles. Memmi parle pour lui mais les intellectuels ont rempli un rôle qu’on n’a pas totalement élucidé. Ils se sont posés en porte-paroles au prix d’une mise à l’écart de la parole « nue » du colonisé.

La lutte contre la colonisation.

A la longue, le colonisé se trouve exclu de son pays, dans son pays, par les bornes kilométriques, les panneaux de signalisation, les plaques des rues, les quittances, rédigées en français que la plupart des indigènes ne lisaient pas : « Muni de sa seule langue, le colonisé est un étranger dans son propre pays » (135). Plutôt que de s’améliorer, sa condition empire. Parce qu’il prend conscience de sa sous-condition et qu’il ne se supporte pas endurant son aliénation de ses compatriotes autant que des colons et que sa situation matérielle ne s’améliore pas des suites de l’incurie croissante des colons. Memmi déplore la médiocrité des colonisateurs, que ce soit les nouveaux arrivés ou les personnes nées dans les colonies, dont l’incompétence gestionnaire, technique, administrative est patente. Les plus brillants des colons rentrent en métropole et c’est par défaut que « ceux qui restent » continuent de cultiver leur vocation pour le colonialisme : « Il se produit une espèce d’étiolement, si l’on peut dire, par consanguinité administrative » (80). Dans ce contexte, on ne saurait attendre de dissidence du colon qui ne tournerait au colonialo-drame. Quoi qu’il fasse, le dissident reste des colons ; quoi qu’il fasse, il ne rallie pas les indigènes. Les cultures sont différentes, les langues où ils baignent divergent, leurs formes de vie aussi. Le dissident ne saurait livrer un combat contre le colonialisme sur le territoire colonisé, il ne peut que le mener en métropole où se noue et se dénoue la visée coloniale. Son combat est d’autant plus voué à l’échec qu’il se réclame d’idéaux universels qui ne concernent pas les colonisés engagés dans la seule lutte pour leur survie matérielle ou pour leur libération nationale : « Le seul choix qui lui soit permis n’est pas entre le bien et le mal, il est entre le mal et le malaise » (72).

La lutte du colonisé révolté n’est pas moins malaisée. Comme il a dû s’européaniser pour se révolter, il doit ruminer le désengagement requis pour donner libre cours à son engagement. Se secoue-t-on de son européanisation ? Comment en sort-on ? Quel en serait le prix ? Il découvre vite qu’on ne sortirait pas indemne de la colonisation. Sa propre libération prendrait – à son insu ? – des accents irascibles trahissant de l’intransigeance, voire de la mauvaise foi. Il légitime tout ce qui est dénigré par le colonisateur, il dénigre tout ce qu’il représente. Il réclame de ses compagnons de s’aligner, il soupçonne l’imposture partout et jusque dans les témoignages de solidarité que ses partisans en métropole lui apporteraient. Ce n’aurait pas dû être son combat, c’eût dû être le leur, il n’est pas leur cheval de bataille, ce serait encore se servir de lui.

Dans les pays du Maghreb, davantage que dans les colonies indochinoises, le colonisé révolté était confronté à l’épineux problème de la langue. Il se mettait à celle du colonisateur pour dénoncer la colonisation non tant par choix que contraint et forcé, parce qu’il ne disposait pas d’une autre langue. La prise de conscience de son aliénation coloniale passait par son aliénation de sa langue natale, que ce soit l’arabe dialectal ou le berbère, dans laquelle il se serait encore mieux fait comprendre de ses compatriotes-coreligionnaires. La seule langue qui se proposait en rivale du français était l’arabe littéraire qui n’était pas à même d’accueillir une parole débordant ses schémas classiques-coraniques. Kateb Yacine en Algérie et Amram Edmond Elmaleh au Maroc, davantage que Memmi dans son œuvre romanesque, déstructurent la narration pour tourner leur composition contre le français auquel ils recourent. Plus tard, les jeunes issus de l’émigration trouveront dans la musique une manière de briser la langue dominatrice pour s’adresser à leurs pairs, voire pour percer dans le pays de migration qui leur propose l’assimilation civile, souvent négatrice de leur être intime, en guise de ticket d’accès au succès.

On déplore l’absence de comparaisons historiques et d’indexations géographiques. On devine les antécédents politiques de la geste colonisatrice de la France, on n’a pas de repères historiques pour le colonisé – sa mémoire a été peut-être brouillée par le colonisateur, il n’en est pas pour autant dénué. Ne serait-ce que le souvenir de la colonisation arabe du Maghreb sur laquelle s’est superposée celle de la France. De même pour la géographie. L’étude de Memmi se fonde sur la situation en Tunisie, elle serait partiellement valable pour le Maroc, où le Makhzen a trouvé des protecteurs en la puissance coloniale contre l’insurrection larvée des tribus, de même que pour l’Algérie annexée à la France. Même si les conditions démographiques et politiques étaient différentes dans les trois entités maghrébines. En revanche, au Sénégal le colonisé était noir de peau et avait des réminiscences de l’esclavage et au Vietnam il était porté par une civilisation qui n’avait pas de complexes par rapport à la civilisation européenne. On regrette également l’absence de comparaisons avec le colonialisme britannique. Mais c’était une alerte écrite à la flamme qui brûlait dans le cœur de Memmi et son texte a connu le retentissement d’une alerte.

On est tenté d’invoquer ses considérations sur la dialectique colonisateur-colonisé pour tenter de cerner ce qui agite la France de nos jours. Les problèmes issus de l’émigration/immigration/intégration sont bel et bien nés dans le sillage de la colonisation. La religion n’est aussi ostentatoire au sein des immigrants que parce qu’elle constitue un exutoire autant qu’une compensation identitaires dans une cité qui incite à une assimilation plus inaccessible qu’accessible, plus désespérante que gratifiante. Les émigrés seraient des colonisés volontaires (pour la première génération), des colonisés du sol (pour les générations suivantes). Quand les jeunes des banlieues s’improvisent casseurs, c’est pour se venger, ils ne savent trop de quoi tant les causes – symboliques davantage que matérielles – de se venger ne manquent pas, ils brisent les décors d’une laïcité qui les rature, les bâillonne, les décolore… les abuse. Ils se rabattent sur la religion un peu comme l’intellectuel colonisé de Memmi retourne à elle pour réunir les morceaux d’une identité brisée, à laquelle colle il ne sait quelle humiliation ou quelle aliénation, pour s’exhiber dignement aussi, un rien provoquant, et simuler sa menace contre une laïcité intransigeante sinon intolérante. On ne connait pas de grandes radicalisations islamistes dans les pays où la laïcité n’est pas érigée en dogme publique et politique comme en France, ni en Angleterre ni aux Etats-Unis. Comme l’intellectuel colonisé, l’émigré découvrirait « que le fait religieux n’est pas seulement une tentative de communication avec l’invisible, mais un extraordinaire lien de communication avec le groupe entier » (161). Dans la société d’accueil comme dans la société coloniale, l’émigré se sent exclu de l’ambition nationale, enkysté par les rites religieux dans sa domestici-té. Il se replie sur la structure familiale ou clanique, il se rabat sur la religion. Memmi ne pouvait prévoir, lors de la rédaction de son manifeste, que la colonisation connaîtrait un rebondissement dans l’émigration des fils et filles des colonisés en métropole. Riches de leur butin culturel et linguistique, quel que soit leur niveau, les anciens colonisés se sont présentés aux portes de la France. C’est que plutôt que d’enterrer ses velléités colonisatrices, la France les perpétue sous le chapiteau linguistique de la francophonie. L’Angleterre n’a pas besoin, il est vrai, d’investir des efforts dans le promotion de sa langue et de sa culture et son Commonwealth présente l’insigne mérite d’associer certaines de ses anciennes colonies aux parades et aux frasques de sa… monarchie.

*

Dans cet ouvrage, Memmi n’a pas poussé l’analyse jusqu’à déceler dans la dialectique du colonisateur et du colonisé une mutation de celle du maître et de l’esclave. Peut-être parce que le maître était un étranger et le restait ; peut-être parce que le colonisé était un indigène et le restait. Peut-être parce que la relation colonisateur-colonisé recouvrait un clivage civilisationnel, religieux surtout, et qu’il s’inscrivait dans une geste impérialiste qui se berçait d’une vocation civilisatrice. Pourtant, le colonialisme charrie comme une mutation colonialiste de l’asservissement esclavagiste à l’échelle des peuples. Les colonisateurs étaient plus pénétrés de leur légitimité que de leur illégitimité, ne reculant devant rien – réécrire les textes, truquer l’histoire, éteindre les mémoires, accentuer leurs mérites et dénigrer les carences de l’indigène – pour « transformer son [leur] usurpation en légitimité ». Les considérations de Memmi n’en dévoilent pas moins un trait qui permet de mieux comprendre le phénomène de l’esclavage. C’est parce que l’esclave intériorisait son infériorité et que son statut était partie intégrante de sa présence au monde (comme d’ailleurs la filiation à la caste dans la civilisation hindoue) qu’il restait au service de son maître sans lequel il était perdu. La colonisation mériterait d’être considérée comme une mutation de l’esclavage, que ce soit la colonisation impérialiste telle qu’elle a été pratiquée par les puissances européennes, la colonisation militaire et commerciale américaine, la colonisation interne se pratiquant sur les migrants et leurs descendants, malgré les promesses d’un affranchissement par le biais de la naturalisation, ou la colonisation dans le cortège des délocalisations qui sous-louent la main d’œuvre locale, voire les cadres, avec les terres et les ports. Alors que dans l’Antiquité, le maître n’avait pas besoin de blanchir sa conscience, ni d’ailleurs dans l’esclavage moderne avant son abolition, ses mutations successives s’accompagnaient de constructions morales destinées à légitimer l’illégitime. Aujourd’hui ce rôle serait dévolu à la philanthropie dont le commerce s’épanouit plus volontiers dans les contrées tels que les Etats-Unis, l’Australie, le Canada où la colonisation a tant réussi que les stigmates qu’elle conserve ne représentent pas des menaces sur la cohésion nationale qui s’est forgée dans et de la colonisation. Ce commerce, qu’il soit institutionnel ou humanitaire, se propose d’atténuer les vestiges de l’illégitimité coloniale originelle dans et par la redistribution des richesses et de blanchir les crimes, de l’esclavage à l’extermination des indigènes, qui ont précédé la consolidation des entités coloniales comme Etats parmi les plus prospères au monde…

*

C’est un témoignage qui tourne à l’analyse. Une série de portraits dont Memmi serait à la croisée. Le colonisateur rebelle qui s’empêtre dans sa rébellion. Le colonisé soumis qui se hisse au niveau du colonisateur. Le Juif partiellement aliéné et carencé par la colonisation. L’écrivain et l’intellectuel qui s’attire les compliments de Camus et de Sartre. En définitive, Memmi n’était nulle part et plus il gagnait en notoriété comme intellectuel et comme écrivain et plus il s’écartait de ceux au nom desquels il parlait. Il se retrouva du côté de la compagnie des intellectuels avec lesquels il s’entendait encore le mieux, qu’ils soient d’un bord ou de l’autre, davantage qu’avec les colonisés, les ouvriers, les émigrés, voire les Juifs. Il reconnaissait que la décolonisation a été un drame pour ses partisans. Ils ont été exclus de ses processus, intellectuels et politiques, alors qu’ils les chaperonnaient. Ils ont combattu au nom d’idéaux en lesquels les colonisés ne se reconnaissaient pas. Ni libertés ni démocratie, mais nation et religion. Desquels Memmi n’était pas vraiment.

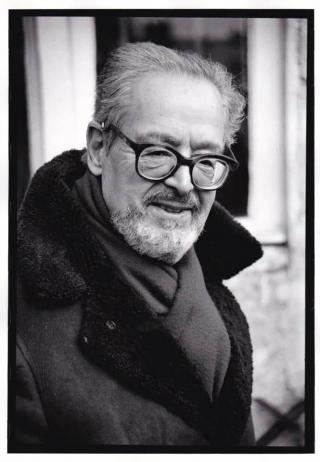

Photo : Gabriel-Axel Soussan