The Euro-Mediterranean Institute for Inter-Civilization Dialog (EMID) proposes to promote cultural and religious dialogue between Mediterranean civilisations ; to establish a network of specialists in inter-Mediterranean dialogue ; to encourage Euro-Mediterranean creativity ; to encourage exchange between Mediterranean societies ; to work to achieve Mediterranean conviviality ; to advise charitable organisations working around the Mediterranean and provide the support necessary to achieve their original projects.

CHRONIQUE DE JÉRUSALEM : LE GRAND MAITRE QUI PRIT SON TESTAMENT AVEC LUI

Blog index

Blog archive

13 Jul 2018 CHRONIQUE DE JÉRUSALEM : LE GRAND MAITRE QUI PRIT SON TESTAMENT AVEC LUI

Posted by Author Ami Bouganim

Jérusalem, an 5808 selon le calendrier hébraïque, an 2048 selon le calendrier chrétien, an 1470 selon le calendrier musulman.

Le Professeur Y. S. Barbéran passait pour l’auteur d’un seul livre. C’était un grand livre, monumental, magistral, percutant, qui le rangeait parmi les grands noms de la littérature mondiale d’Homère à Kafka en passant par Cervantès, Dante et Goethe. Son seul titre intimait le respect et nul n’encourait le ridicule de dire qu’il ne l’avait pas lu et relu. Certains commentateurs, parmi les plus avisés et tranchants, se permettaient même de prédire que c’était… le dernier livre en la matière, « comme on n’en produisait pas plus d’un par siècle ». Lui-même reconnaissait qu’il ne lui avait pas pris moins d’une vie pour l’écrire.

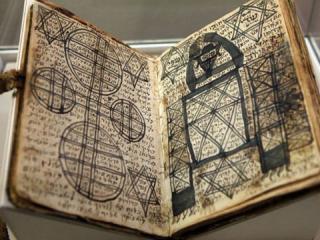

Barbéran était le grand maître de ce que l’on nommait alors méta-kabbale qui alliait l’étude de la kabbale telle qu’elle se pratiquait dans les cercles traditionnels à la recherche critique telle qu’elle se rencontrait dans les meilleures universités. On s’accordait à donner son nom au tournant qu’avait pris la création kabbalistique. Il l’avait sortie du paradigme mysticulte qui en faisait une théosophie se présentant comme des commentaires illuminés sur les textes sacrés et prédisposant à des pratiques magiques, de même que du paradigme psycho-spirituel qui s’illustrait dans « une méditation bourdonnante » et dans une pratique thérapeutique, et l’avait rangée sous le paradigme positiviste-mondialiste où elle revêtait une portée universelle et séduisait des audiences de toutes les religions. Barbéran faisait salle comble dans tous les lieux où il donnait des conférences et comme il avait passé ses nombreuses années sabbatiques à maîtriser les langues du monde, que ce soit l’anglais ou l’espagnol, le chinois ou l’arabe, il n’était pas un continent qui ne lui réservât tous les honneurs dus « au philo-théosophe le plus populaire au monde ».

Barbéran était devenu célèbre grâce à ses études, parues tant dans les revues universitaires que sur des sites populaires, à ses articles sur la création théologique, ses recensions des livres les plus controversés, ses prestations sur u-tube, ses interventions télévisées à l’occasion des grandes messes patriotiques, que ce soit une commémoration nationale, le décès d’un géant de la plume qui ne laissait derrière-lui que des nains du clavier, l’élection d’un grand homme ou l’éviction d’un homme encore plus grand. Il était si connu que sitôt son livre paru, les critiques se relayèrent pour l’encenser. Ce n’était pas encore un livre parmi des millions d’autres, mais une nouvelle révélation. On racontait qu’il avait été traduit en soixante-dix langues et que sa diffusion arrivait à la troisième place après la Bible et le Coran. Certains lui donnaient du « Nouveau Testament », d’autres du « livre messianique ». Bientôt Barbéran était membre des Académies les plus prestigieuses au monde et il ne passait pas de semaine où il ne recevait l’invitation d’être membre honoraire d’une Académie particulièrement exclusive ou membre correspondant d’une Académie particulièrement sourcilleuse. Il rafla bien sûr tous les prix et comme il siégeait dans les jurys des prix les plus convoités il était sollicité par tous ceux qui les briguaient pour donner une leçon inaugurale ou une oraison terminale. Il était devenu la coqueluche du manège auquel n’étaient admis que ceux qui avaient acquis la gloire de l’irradier sur ceux qui la recherchaient. Barbéran pouvait se permettre l’insigne vertu réservée aux plus vaniteux des hommes : la modestie.

Chacun était en train d’écrire un livre, avait un livre gestation, avait débité au moins un livre. Les livres étaient si nombreux que nul n’était curieux de savoir sur quel livre travaillait son voisin de palier, quel livre portrait son voisin du dessus et lequel avait publié son voisin du dessous. Quand l’on se croisait et que l’on demandait : « Avez-vous lu mon livre ? », la politesse voulait qu’on réponde : « Bien sûr, vous me l’avez remis vous-même, c’est l’un des plus intéressants qu’il m’ait été donné de lire jusque-là. » On ne mourait pas, autant que possible, sans laisser un livre documentant son passage sur terre. Chacun avait une histoire à raconter, un témoignage à laisser à la postérité, un livre à contribuer au grand linceul en papier qui restait, malgré l’extrême dissémination littéraire et ses séquelles sur l’esprit des lecteurs, le monument le plus éloquent sur l’homme. Les nègres étaient légion et l’on se disputait les meilleurs. Bien sûr les livres étaient de moins en moins solvables puisqu’on les éditait soi-même sur Amazon ou sur l’une des monstrueuses librairies en ligne concurrentes et se les distribuait gratuitement.

Quand Barbéran mourut on célébra encore plus son œuvre et la voua à l’immortalité. Un an après son décès, sa voix manquait tant dans le débat public que l’on décida d’organiser un colloque international en sa mémoire. Les interventions seraient filmées et retransmises dans toutes les universités qui s’étaient donné des sections de méta-kabbale que ce soit dans le cadre des départements des religions ou des sciences. Les articles seraient réunis dans un livre-hommage qui générerait, nul n’en doutait, de nouveaux commentaires sur l’œuvre du grand homme. C’étaient les mœurs dans la patrie du livre, c’était l’industrie la plus prestigieuse et la plus gratuite. On décida même de rééditer son opus magnum pour l’occasion. Quand on s’avisa de le remettre à l’éditeur sélectionné, on découvrit qu’aucun membre du comité académique du colloque ne l’avait. On se mit à le chercher de tous côtés. Dans les grandes bibliothèques nationales et les petites bibliothèques universitaires ; dans la Librairie du Congrès qui conservait tout ce qui s’imprimait dans le monde et dans celle de Harvard qui avait un réseau de paperers à travers le monde qui se procuraient tout ce qui s’écrivait ; chez les vieux libraires et dans les librairies en ligne qui proposaient des livres rares ; dans les remises des collectionneurs et dans les mansardes des musées. On ne le retrouvait pas. C’était comme si un malin génie s’était avisé d’en récupérer tous les exemplaires et d’en effacer toute mention dans les catalogues. C’était si extraordinaire qu’on lança un avis de recherche international proposant une somme mirobolante pour un exemplaire, voire une photocopie. Or malgré la grande publicité, il restait introuvable et l’on dut reporter le congrès d’un an pour retrouver ce qu’on désignait désormais comme « le livre perdu ». Les réponses qui parvinrent à la cellule de recherche étaient plus farfelues les unes que les autres et dénotaient un sens bibliothécaire accablant. Certains soumirent des textes qu’ils avaient écrits et pour lesquels ils ne trouvaient pas d’éditeur, d’autres des ouvrages abscons tombés dans un oubli mérité, d’autres encore des compilations des d’articles de Barbéran rangés les uns à côté des autres avec plus ou moins de bonheur.

Au bout d’un an on dut se rendre à l’évidence : le professeur Y. S. Barbéran n’avait pas écrit de livre sur la méta-kabbale, la para-kabbale ou la pseudo-kabbale. Ses principales thèses, sur lesquelles il n’avait pas arrêté de discourir en anglais et en espagnol, en chinois et en arabe, pour ne point parler de l’hébreu et de l’araméen, mises côte à côte, n’auraient jamais donné un livre. On trouvait bien des intuitions lumineuses dispersées dans ces articles ; c’était tout et c’était, de l’avis des lecteurs les plus exercés et avertis, beaucoup. Les plus ridicules étaient encore ses disciples, ses commentateurs et ses critiques qui avaient célébré ou vilipendé ses thèses. On réalisait à quel point étaient dérisoires les controverses sur la distinction entre méta-kabbale, para-kabbale ou pseudo-kabbale et les débats autour de la sempiternelle question : « Les chercheurs sur la kabbale sont-ils des kabbalistes plutôt que des chercheurs ou des chercheurs plutôt que des kabbalistes ? »

Le grand mérite du « livre perdu » de Barbéran fut d’arracher la kabbale aux considérations numérologiques et séphirotiques, aux fabuleux récits cosmogoniques sur la dilatation-contraction de la divinité et aux babils délirants des hommes dans le sillage de la Brisure des Vases. Sinon on doit l’imaginer riant aux éclats dans le silence intersidéral du téhéro (le tohu-bohu) d’où émane la yétsira (création). Une de ses thèses énonce : « La kabbale est l’expression la plus éloquente de l’anti-syndrome de Jérusalem tel qu’il se manifeste dans l’exil de Jérusalem. » Il concluait cette constatation de la formule rituelle : « Celui qui comprend comprendra… »