The Euro-Mediterranean Institute for Inter-Civilization Dialog (EMID) proposes to promote cultural and religious dialogue between Mediterranean civilisations ; to establish a network of specialists in inter-Mediterranean dialogue ; to encourage Euro-Mediterranean creativity ; to encourage exchange between Mediterranean societies ; to work to achieve Mediterranean conviviality ; to advise charitable organisations working around the Mediterranean and provide the support necessary to achieve their original projects.

LE CHANT DU LIVRE : LA PLUME AU VENT

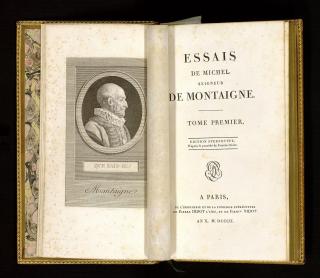

On a tant écrit sur Montaigne, que ce soit pour lui déclarer son amour dans un dictionnaire ou établir une concordance permettant de se retrouver dans ses Essais, qu’on n’ose se mesurer à ce monument qui présente l’insigne mérite de s’attirer des commentateurs plus ou moins avisés. Pourtant, il ne prétendait parler que de lui, proposant au terme de sa vie de placer en exergue à son œuvre : « Je n’enseigne point, je raconte » (Version Guy de Pernom (2010), III, 2, 6). Or ce qu’il raconte varie avec les essais, les auteurs qu’il invoque, les périodes dans sa vie. Il ne s’encombre pas des variations décelables dans son long texte, il n’était pas du parti des conséquents qui sacrifieraient leurs incohérences à leur écriture : « Le monde n'est qu’une perpétuelle balançoire ; toutes choses s’y balancent sans cesse : la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Egypte – par un mouvement général, et par leur mouvement propre. La constance elle-même n’est en fait qu’un mouvement plus languissant. Je ne puis être sûr de mon objet d’étude : il avance en vacillant, en chancelant, comme sous l’effet d’une ivresse naturelle. Je le prends comme il est, au moment où je m’intéresse à lui. Je ne peins pas l’être, je peins la trace de son passage […]. Et je dois toujours mettre mon histoire à jour. Il se peut que je change bientôt, non seulement à cause d’un coup du sort, mais intentionnellement : mon livre est le registre des événements divers et changeants, d’idées en suspens, et même à l’occasion contraires, soit que je sois moi-même un autre, soit que je traite mes sujets dans d’autres circonstances ou sous un angle différent » (III, 2, 1). Fort de son « chacun porte en lui-même la forme entière de la condition humaine », il plaide pour ses modes de penser et d’écrire. Il ne parle ni en grammairien ni en poète ou en juriste, mais en tant que Michel de Montaigne, écartant sournoisement le reproche qu’on pourrait lui adresser de ne parler que de soi en ces termes : « Moi, je me plains de ce qu’ils ne pensent même pas à eux » (III, 2, 3). On ne parlerait jamais mieux que de soi, lui-même ne pouvant concevoir de parler autrement : « J’ose non seulement parler de moi, mais parler seulement de moi. Je me fourvoie quand j’écris sur autre chose, je faillis à mon sujet » (III, 8, 61). En définitive, il mènerait sa pensée sur le mode de mémoires. Il ne marque pas de recul, il commente son vécu, sans distinguer toujours entre commentaires et vécus, comme s’ils étaient concomitants : « Il faut que ma plume aille à la même allure que mes pieds » (III, 9, 143).

Montaigne a longuement pratiqué les Anciens, leur trouvant des charmes, les leur reniant, s’alignant sur eux, regimbant contre eux. Il les invoque davantage qu’il ne les commente, privilégiant les récits les concernant à leurs thèses qu’il se garde de présenter. Cicéron, Virgile, Horace, Hérodote, Tertullien, Sénèque… pour, en définitive, se ranger du côté de Socrate qui se précise, au terme de son parcours, comme son modèle en tout et pour tout. Il tire de lui ses leçons et celles-ci porteraient sur les traits humains les plus communs. Il n’est pas dupe pour autant des histoires qu’il égrène : « Les histoires que j’emprunte, j’en laisse la responsabilité à ceux chez qui je les ai trouvées. Les réflexions sont de moi, et se fondent sur les épreuves fournies par la raison, non sur l’expérience » (I, 20, 34). Il ne cache ni ses réserves ni ses doutes, montre une honnêteté telle qu’il s’interdit d’instruire le lecteur pour ne pas parler de l’édifier. Il entrerait plutôt en conversation avec lui alors qu’il converserait avec lui-même. Montaigne ne cesse de s’interroger sur son mode de narration, il se sait pris dans un art dont il ne peut se voiler le tissage ni le cacher au lecteur.

S’il évite de commenter les auteurs qu’il invoque, Montaigne ne cesse de commenter Montaigne, d’autant qu’il ne se souvient pas toujours de ce qu’il a écrit et qu’avec les années, il nuance ses positions, voire les remanie. On s’interroge sur sa manière de procéder : travaillait-il seul ? s’aidait-il de secrétaires ? Pourquoi les théologiens tiennent-ils si peu de place dans la pléthore des noms qu’il invoque ? pourquoi ne philosophie-t-il pas vraiment, ni avec Platon ni avec Aristote, même quand il les mentionne ? De quel dessein de pensée participent ses Essais ? On l’imagine lisant à cheval, dictant des notes à un valet ou à un secrétaire, les reprenant dans sa célèbre bibliothèque qui occupait le deuxième étage d’une tour où il lui arrivait de feuilleter les livres au hasard : « Ma bibliothèque est l’une des plus belles que l’on puisse trouver dans un village, est située dans un angle de ma maison. Si quelque chose me vient à l’esprit, que je veuille aller chercher ou écrire, de peur que cette idée ne m’échappe simplement en traversant la cour, il faut que je la confie à quelqu’un d’autre » (II, 17, 46). Ses Essais se présentent volontiers comme un journal de pensée, mêlant traits de caractère et traits historiques, impressions et remarques. L’autobiographie brouillonne d’un caractère changeant, passant du brave homme au roquet intellectuel avant l’heure. Ses mœurs, ses sources. Lui-même reconnaît volontiers le caractère dispersé de ses remarques, qu’elles soient historiques, littéraires ou personnelles. Il déclare n’avoir mis la main à la pâte que par oisiveté, avec des intervalles de plusieurs mois, ne se corrigeant presque pas et encore était-ce pour nuancer davantage que pour supprimer. Cela aurait duré de 7 à 8 ans, pendant lesquels il contracta ses coliques néphrétiques. Il aurait précédé les balbutiements conceptuels et ce serait ce qui le marginalise dans l’histoire de la philosophie et garantit la régularité de sa résurgence sur la scène littéraire et philosophique.

La pensée est de l’homme, l’homme est dans sa pensée. On ne cherche pas son atelier de création, Montaigne nous le livre en se livrant. Il dénonce la dextérité dans l’écriture, plaide pour la clarté d’esprit, requise pour accéder à la vérité. C’était le cas d’Horace, ce serait le sien. Quoiqu’il se dise plus sensible à la forme qu’au fond des livres qu’il dépouille, à la manière qu’à la substance, pistant la façon d’écrire davantage que les sujets traités, il se garde de succomber au style : « Le sens éclaire et produit les mots, qui ne sont plus du vent, mais de chair et d’os, et qui signifient plus qu’ils ne disent » (III, 5, 98). C’est que l’originalité, cédant à l’affectation et à l’obscur, desservirait la pensée plus qu’elle ne la servirait. Les tergiversations entraveraient l’écriture. On craint de pasticher sinon plagier les modèles, d’être en deçà d’eux, de s’en révéler de pâles copies : tout a été dit par les Anciens, on contracte la phobie du singe et de la grimace. Il n’est qu’une façon de s’en sortir et c’est d’être soi : « J’ai fait ce que j’ai voulu faire. Tout le monde me reconnaît dans mon livre et mon livre me reconnaît en moi » (II, 5, 104).

*

On ne sait pourquoi, autant le reconnaître d’emblée, Montaigne se donne autant de mal à écrire et à s’emmêler dans son écriture. Il sait ses connaissances provisoires, il se sait dénué de toute autorité, « me sachant trop mal instruit pour prétendre instruire autrui » (I, 25, 10). On a beau se montrer indulgent, s’accommoder du débraillé de ses considérations, on ne retient pas grand-chose qu’on ne trouverait chez les Anciens, que ce soit Sénèque ou Cicéron. On ne trouve vraiment ni philosophie ni théologie. Ce devait être un grand passionné d’histoire davantage que de ces disciplines. On ne sent pas la vocation qui l’animait, il n’en poursuivait peut-être pas. Tous ces incidents, ces anecdotes, ces remarques laissent pantois. Il reconnaît ne pas être assez connu pour prétendre à une quelconque notoriété. Il n’était pas de ces hommes célèbres dont on attend les biographies ou les journaux. Sa vie ne serait pas assez glorieuse pour prêter à des considérations. Il fait sien ces mots de Perse : « Je ne cherche pas à gonfler / Mes pages de balivernes, / Je parle en tête à tête » (Satires dans II, 18, 2). Ce serait un document qu’il lègue à sa descendance. Sans prétention, sans ambition, prenant son parti de rire à l’avance des éventuelles railleries qu’il s’attirerait : « Si toutefois ma postérité a d’autres goûts, j’aurai bien de quoi prendre ma revanche : ils ne sauraient faire moins grand cas de moi que je n’en ferai d’eux en ce temps-là !... La seule concession que je fasse au public, c’est d’en passer par l’imprimerie, plus vive et plus aisée ; et en récompense, je pourrai toujours servir à emballer quelque motte de beurre au marché ! » (II, 18, 4). Il prétend ne point caresser de vocation littéraire, ne rien vouloir changer. Il n’est pas sûr qu’il veuille être lu, il n’est pas sûr de l’être. Ce ne doit pas être une source de revenus, ce ne saurait l’être. Son écriture participerait, autant se résoudre, de cette manie de laisser un testament, si courante de nos jours que les livres testamentaires détrônent les livres novateurs. Désormais les retraités ne caresseraient d’autre rêve pour leurs derniers jours que d’en laisser un. Montaigne, dont l’humour se coule dans un doux sarcasme, leur dirait : « On en voit apprendre à parler quand il serait temps pour eux de se taire » (II, 28, 5).

On se demande quel travail de compilation Montaigne a accompli pour produire tout cela. Les circonstances étaient nouvelles, on venait de découvrir le nouveau monde, de nouvelles populations, de nouvelles mœurs, on n’était pas moins sidéré qu’émerveillé. On sentait un monde s’écrouler, un nouveau se dessiner. Il procédait peut-être à un travail de conservation, consignant les incidents les plus dignes d’être retenus. C’était visiblement une mémoire qu’il consignait et son travail était plus encyclopédique qu’il ne paraît. Pourtant, on ne mène pas une œuvre aussi monumentale sans être pressé par de sourdes motivations. L’ennui ne suffit pas à expliquer cette érudition, ni d’ailleurs la recherche de la gloire. On ne comprend pas, on cherche des indices. Ce serait, par endroits, un travail d’ethnologue avant l’heure. Il exerce son art sur des archives littéraires et historiques et accessoirement sur ses observations. Il ne tire pas toujours des conclusions claires, il les suggère. On devine une geste radicale derrière sa narration et l’on ne sait pas quand il agrémente ses positions de citations et quand sa conviction se loge dans les plus burlesques ou les plus éloquentes d’entre elles. Elles sont si hétéroclites qu’on peine à l’en débusquer. Il ne s’étonne pas, il ne doute pas, il ne critique pas, sinon par dérision – il déconstruirait à sa manière. C’est si fantaisiste qu’il pense : « Si philosopher c’est douter, comme disent certains, alors dire les choses futiles et selon ma fantaisie, comme je le fais, c’est certainement douter encore plus » (II, 3, 1).

Les citations semblent ornementales. Elles n’ajoutent rien, on les oublie, contraires à son « dessein, moi qui ne veux montrer que moi-même, et ce qui est mien naturellement » (III, 12, 52). Il ne s’explique pas cette manie, il la raille chez les autres autant que chez lui-même : « Il en est qui citent Platon et Homère, qui ne les ont jamais lus ». Il ne semble pas choisir les siennes, il les piquerait au hasard dans les mille livres qui l’entouraient. Il critique sévèrement leur entassement et leur étalage dans les livres savants : « J’en ai vu qui faisaient des livres sur des choses qu’ils n’ont jamais comprises ni même étudiées, donnant à des savants de leurs amis, qui la recherche de telle matière, qui de telle autre, et se contentant pour leur part d’en avoir esquissé le projet, et d’avoir su fagoter ces éléments peu connus. Ce qui leur appartient, c’est en fait l’encre et le papier. C’est là en vérité acheter ou emprunter un livre – ce n’est pas le faire » (III, 12, 53). Bien sûr, les premiers visés sont les Allemands : « Il me suffit de l’épître liminaire d’un Allemand pour me trouver farci de citations, et trouver avec cela une gloire délectable en trompant les sottes gens » (III, 12, 52).

Montaigne semble trouver son intérêt à écrire pour écrire, il n’aurait pas perdu son temps en ce monde, il se serait observé sous tous les angles : « Ceux qui se regardent seulement en pensée et en paroles, un instant en passant, ne s’examinent pas si profondément, ne pénètrent pas aussi loin en eux-mêmes que celui qui en fait son étude, son œuvre, et comme son métier, en s’engageant à en tenir le registre permanent, de toute sa foi et de toutes ses forces. Les plaisirs les plus délicieux se savourent à l’intérieur, ils évitent de laisser une trace d’eux-mêmes ; ils évitent d’être vus, non seulement de la foule, mais d’un seul » (II, 18, 6). Ce serait une manière de divertissement, de soi autant que des autres, du monde aussi, une manière d’exutoire : « Combien de fois, agacé par quelque action que la civilité et la raison m’interdisaient de critiquer ouvertement, m’en suis-je soulagé ici, non sans l’arrière-pensée d’en instruire le public ! » (II, 18, 7). Ses essais restituent comme la chorégraphie de son existence, qu’il soit sur selle ou dans sa bibliothèque, légère, singulière, fugace. Rien du pesant et prétentieux poids de l’être, proposant comme un « bouquet de fleurs étrangères » dont il se contenterait de donner « le fil pour les lier ».

*

La charge de Montaigne contre les livres accentue l’étrangeté de son dessein littéraire. On ne peut pas dire qu’il les tient en haute estime puisqu’ils seraient autant de galimatias de citations régurgitées par des pédants. Il dénonce carrément l’autorité de ce qui est imprimé, dans un long et magistral passage sur les dégâts de l’impression : « Que dirons-nous qui ne prend en compte les témoignages que s’ils sont imprimés, qui ne croit les hommes que si ce qu’ils ont dit est écrit dans un livre, ni la vérité si elle ne vient pas d’une époque réputée crédible ? Nous donnons de la dignité à nos sottises parce que nous les imprimons. […] Mais moi qui ne doute pas plus de la bouche d’un homme que de sa main, et qui sais qu’on écrit tout autant à la légère que l’on parle… » (III, 13, 43). Sa relation aux livres reste ambigüe et somme toute instrumentale, comme chez tout auteur qui regimbe contre les livres, « à l’affût pour essayer d’en dérober quelque chose afin d’en émailler ou étayer le mien » (II, 18, 7). Il reconnaît : « Je n’ai nullement étudié pour faire un livre, mais j’ai étudié un peu parce que je l’avais fait ; si du moins c’est étudier qu’effleurer et pincer, par la tête et par les pieds, tantôt un auteur, tantôt un autre » (II, 18, 8). Sinon, les livres ramollissent l’esprit plus qu’ils ne le rendent vaillant – ce seraient autant de bréviaires de la pédanterie. Montaigne rapporte cette anecdote : « Ce qui sauva toutes les bibliothèques de l’incendie, quand les Goths ravagèrent la Grèce, ce fut que l’un d’entre eux répandit l’idée qu’il fallait laisser à l’ennemi ces choses-là intactes, car elles étaient propres à le détourner de l’exercice militaire, et à lui faire perdre son temps en occupations oisives et sédentaires » (I, 24, 45). Lui-même se situerait entre Apollodore et Epicure : le premier disait « que si l’on retranchait à son œuvre ce qu’il avait pris à d’autres, ce ne serait qu’une page blanche » ; le second que dans les trois cents volumes qu’il a laissés, il « n’a pas incorporé une seule citation » (I, 25, 6). Il raille les velléités d’immortalité qui accompagnent la production des livres, il recommande carrément de les quitter : « Je suis de ceux qui pensent que leur bénéfice ne peut compenser cette perte. » Il reconnaît n’aimer pour sa part « que les livres plaisants ou faciles, qui me chatouillent agréablement, ou ceux qui me consolent et m’aident à régler ma vie et ma mort ». Ceux qui poursuivraient la gloire littéraire, plus illusoire que l’immortalité en Dieu, se condamnent à un état d’instabilité chronique, prisonniers d’une société qu’ils souhaitent ébaubir. Il raille ceux qui demandent à être cités, ceux qui publient leur correspondance voire des inédits sous prétexte « qu’ils n’ont pas voulu perdre le fruit de leur travail et de leurs veilles… » (I, 39, 1). Il n’est pas clément avec ce qu’on nommerait aujourd’hui des traités : « De certains ouvrages, nous disons qu’ils sentent la sueur, à cause de cette sorte de rudesse et d’âpreté que le travail imprime dans les œuvres où il a tenu une grande place » (I, 10, 7). Déjà de son temps, sévissait cette variété de vanité qui caractérise tant les gens de lettres : « Je ne sais comment il se fait […] qu’il se trouve autant de vanité et de faiblesse d’esprit chez ceux qui font profession d’avoir le plus de science, et exercent des professions littéraires et des charges qui ont à voir avec les livres, que chez aucune sorte de gens. C’est peut-être parce qu’on leur en demande plus, qu’on attend d’eux plus que des autres, et qu’on ne peut excuser chez eux les fautes courantes ; ou bien parce que l’idée qu’ils se font de leur savoir leur donne plus de hardiesse pour se montrer et qu’ils se laissent voir trop intimement, et que par là ils se trahissent et causent leur perte » (II, 17, 65). La charge de Montaigne contre la multiplication des livres prend une tournure narquoise sinon scatologique : « Ainsi ai-je vu un gentilhomme qui ne parlait de sa vie que par les mouvements de ses intestins : on voyait exposée chez lui une série de bassins datant des sept ou huit derniers jours ; c’était son étude, le sujet de ses réflexions, et pour lui, tout autre sujet était… puant. Ce que je livre ici, ce sont, de manière un peu plus civile, des excréments d’un vieil esprit, tantôt durs, tantôt mous, et toujours indigestes. Et quand serai-je venu à bout de la représentation de mes pensées, en continuelle agitation et transformation, sur quelque sujet que ce soit, puisque Diomède, lui, a rempli six mille livres sur le seul sujet de la grammaire ? Que doit produire le bavardage, puisque le seul bégaiement et le simple fait de dénouer la langue provoquèrent l’étouffement du monde sous une charge aussi épouvantable de volumes ? » (III, 9, 2). La multiplication des livres étant un signe de décadence, il propose de sévir contre la vaine prolixité des écrivains comme l’on sévit contre la vaine oisiveté des vagabonds : « On bannirait ainsi de chez nous, et moi, et cent autres » (III, 9, 4). Il se contenterait pour sa part d’essais – invention d’un genre littéraire destiné incidemment à l’impression – dont le trait principal serait de se garder de basculer dans le traité. Par sobriété et par honnêteté. On resterait avec des mélanges plus rapsodiques qu’harmonieux ou systématiques.

*

Le recours de Montaigne à la citation ne laisse d’intriguer, d’autant qu’on ne sait ce qu’il pense vraiment de leurs auteurs et qu’on ne cesse de se demander s’il les mobilise pour illustrer ou étayer son propos, s’il adhère à ce qu’ils disent ou s’il s’en démarque. Ils ne seraient pas pour lui une source d’autorité autant que d’inspiration – et encore n’est-il pas toujours clair sur ce point : « Ni ces histoires, ni mes citations ne sont simplement là pour servir d’exemple, d’autorité ou d’ornement ; je ne les considère pas seulement en fonction de l’usage que j’en fais : elles véhiculent souvent, au-delà de mon propos, les germes d’une matière plus riche et plus audacieuse, et résonnent souvent, parallèlement, d’une façon plus subtile, à la fois pour moi qui ne veux pas en exprimer davantage ici, et pour ceux qui seront sensibles à ma façon de penser » (I, 39, 7). Contrairement à la fréquentation des humains qui participe du hasard, celle des livres relève d’un choix délibéré et personnel. Elle réclame de l’assiduité, elle assure une certaine consolation, elle divertit de ses malheurs : les livres « ne se rebellent pas de voir que je ne les recherche qu’à défaut des autres agréments, plus réels, plus vifs et plus naturels » (III, 3, 21). Montaigne avait toujours sur lui des livres, même s’il ne les ouvrait pas : « C’est la meilleure des provisions que j’aie trouvée pour cet humain voyage » (III, 3, 22). Il goûte la compagnie du livre sans en attendre grand-chose, sinon cette dissipation de l’ennui de vivre dans celui de lire. On doit ménager avec cela l’esprit autant que l’estomac. On ne doit pas tout lire, ça ne présenterait aucun intérêt, Montaigne dénonce « cette cupidité qui nous pousse à l’étude des livres » commandée par « la complaisance qui nous caresse voluptueusement quand nous nous sentons savants » (III, 12, 8). Il invoque Socrate pour déclarer vain tout ce qui déborde notre nature et donne à notre esprit une tournure plus brouillonne que concluante. La lecture est particulièrement recommandée en guise de recueillement préparant à la mort : « Les livres ont plutôt été pour moi des exercices qu’un enseignement » (III, 12, 10). Plus entravés que servis par leurs subtilités et leurs arguments.

On ne manque pas d’être déroutés par l’ambiguïté que décèle la relation de Montaigne aux livres, celui qu’il rédige autant que ceux qui nourrissent la rédaction des Essais qu’il persiste à considérer comme des confessions. Celles-ci présenteraient le mérite de le préserver des attaques : « La confession digne et libre affaiblit le reproche et désarme l’injure » (III, 9, 106). Il s’amuse à la perspective de rencontrer quelque lecteur qui tirerait de ses écrits plus qu’il ne n’aurait dévoilé de vive voix pendant des années : « Voilà une amusante extravagance : bien des choses que je ne voudrais dire à personne en particulier, je le dis en public ! Et pour connaître mes pensées les plus secrètes, je renvoie mes amis les plus intimes au libraire ! » (III, 9, 109). L’ambiguïté de Montaigne n’est nulle part plus… risible que dans les passages où il se moque de ceux qui se rengorgent de citations qu’ils prétendent tirer de leur mémoire et nous assurent ne rien faire « que par des livres ». Ce commerce remplirait les poches davantage que les esprits. On impressionne et écrase les incultes, on « en fait une masse crue et indigeste ». On cherche tant à épater le locuteur ou le lecteur qu’on les invisibilise : « Dans une main, [la citation] c’est un sceptre, dans une autre, un hochet » (III, 8, 17). Il s’élève en particulier contre la manie de citer qui se rencontre chez les perroquets de la science, dénonçant ceux qui ne se prononcent sur rien sans brandir un livre : « Je connais quelqu’un qui, quand je lui demande ce qu’il sait, me demande un livre pour me le montrer ; et il n’oserait pas me dire qu’il a la gale au derrière sans aller chercher dans un dictionnaire ce qu’est la gale et ce qu’est le derrière » (I, 24, 17). Il reconnaît explicitement : « Je n’aime pas cette capacité de seconde main et fruit de la mendicité » (I, 24, 19). Il raille la manie d’invoquer les sommités, se moque de ceux qui relèvent leur discours de citations comme d’atours de rhétorique, leur opposant son propre recours à la citation : « Je ne fais parler les autres que pour mieux m’exprimer moi-même » (I, 25, 9). Il se présente en glaneur de citations, au risque de s’en trouver aussi sot que les maîtres qu’il invoque ou cite : « N’est-ce pas faire comme les autres, en effet, ce que je fais la plupart du temps dans cet ouvrage ? Je grapille par-ci, par-là dans les livres les sentences qui me plaisent ; non pour les conserver, car je n’ai pas de mémoire où les conserver, mais pour les transporter en celui-ci, où elles ne sont, à vrai dire, pas plus les miennes qu’en leur place d’origine » (I, 24, 13).

Les Essais abondent également en anecdotes provenant de biographies et de récits de l’Antiquité. Montaigne n’hésite pas à les lier à des anecdotes domestiques de sa propre vie, ce qui ne manque pas de donner à sa narration une tournure anecdotique, plus éparse que systématique, sans prétention, comme en passant. Même quand il évoque Platon et Aristote, il ne leur concéderait que des anecdotes. Il ne soutient pas de thèse, entre rarement dans une controverse. Il ne montre pas d’esprit de suite, on peine à préciser ses positions. Il ne se sent lié par aucune instruction narrative, part volontiers en digressions historiques, autobiographiques ou littéraires au point de reconnaître : « Quand ces anecdotes sont tellement riches qu’elles se justifient d’elles-mêmes, un cheveu me suffit pour les relier à mon propos » (II, 27, 20). Ses citations et ses anecdotes évoquent tant de noms, proches ou lointains, qu’on désespère de son érudition. C’est tout un bottin de personnages historiques et littéraires qu’il invoque pour illustrer les positions du stoïcisme, plus particulièrement de Sénèque. On ne les connaît pas tous, on ne les retient pas tous, voire ne distingue pas entre eux. Il ne se perd pas pour autant, malgré les longs détours, il trouve un précédent dans les discours de Platon : « Les Anciens ne craignaient pas ces variations, et se laissaient porter ainsi au vent … avec une élégance surprenante » (III, 9, 154). « J’aime que l’on écrive de façon poétique, en sautillant, en gambadant. C’est, comme le dit Platon, un art léger, volage, inspiré » (ibid.). Lui-même se livre volontiers à ces variations : « Mon style et mon esprit vagabondent de concert. » Il se moque du lecteur qui lui reprocherait ses embrouillaminis, il préfère cela que s’attacher des lecteurs qui « concluront à la profondeur de mon intelligence du fait de mon obscurité » (III, 9, 157).

*

Les contributions de Montaigne restent somme toute anecdotiques et ce n’est pas le moindre de leurs charmes. En matière de religion, il procède davantage à un inventaire des sottises sur Dieu et sur l’âme qu’il ne se risque à énoncer un credo. On ne saurait rien, on se rabattrait sur la poésie qui serait encore celle de l’inconnu : « Les mystères de la philosophie ont bien des choses étranges en commun avec celles de la poésie. C’est que l’entendement humain se perd à vouloir sonder et contrôler toutes les choses jusqu’en leur extrémité, de la même façon que nous, qui retombons en enfance quand nous sommes fatigués et tourmentés par la longue course de notre vie » (II, 12c, 360). Montaigne n’attendait rien moins de la poésie que d’enrober la pensée, déplorant avec Horace l’absence de veine poétique dans les thèses les plus débattues. D’un côté, il encourageait l’emploi de la poésie : « On peut dire des sottises partout ailleurs, mais pas en poésie. » D’un autre côté, il se désole de la médiocrité qui guette la poésie, il invoque Horace : « Les dieux, les hommes, les colonnes où s’affichent leurs livres / Tout défend aux poètes d’être médiocres » (Horace, Art Poétique 372). Il remarque : « Plût à Dieu que cette sentence figurât au fronton des boutiques de tous nos imprimeurs pour en défendre l’entrée à tant de versificateurs » (II, 17, 8). Sinon il lui arrive, par-ci par-là, de s’attacher au Dieu de Saint-Augustin et à sa grâce, plaidant implicitement ou explicitement pour un anti-anthropomorphisme radical. On ne dit rien de Dieu, on ne peut rien en dire : « Notre arrogance nous conduit toujours à cette attitude blasphématoire qui consiste à nous comparer à Lui » (II, 12c, 275).

Montaigne passe en revue les textes anciens les plus importants, il ne négligerait que la Bible. On se demande comment un sceptique de son envergure se montrait aussi silencieux sur la religion. C’est à croire qu’il s’imposait une censure volontaire ou se ménageait des précautions. Allergique aux prêcheurs, il nourrissait peut-être cette piété grecque qui recommandait l’observance des rites et des convenances religieux par dignité civique.

*

Les considérations de Montaigne sur l’homme seraient, elles, si banales qu’elles ne datent pas, quelles que soient les circonstances politiques ou les conceptions psychologiques. L’homme serait d’abord et avant tout une créature extatique : « Nous ne sommes jamais chez nous, nous sommes toujours au-delà » (I, 3, 2). Il se livre à une apologie de la solitude, plus sociétale qu’existentielle. On ne devrait pas s’encombrer de l’autre, on ne devrait se soucier que de soi, pour mieux soulager ses misères qui viennent principalement d’autrui : « Comme si notre mort ne nous faisait pas assez peur, nous nous chargeons encore de celles de nos femmes, de nos enfants, et de nos gens. Comme si nos affaires ne nous donnaient pas assez de soucis, nous prenons encore à nos comptes, pour nous tourmenter et nous casser la tête, celles de nos voisins et de nos amis » (I, 38, 17). On ne regarde toujours l’autre, voire ne se porte vers lui, que pour ne pas se voir en soi : « Il faut se flatter et se caresser soi-même, et surtout se conduire en toutes choses selon sa raison et sa conscience, pour ne pouvoir faire un faux-pas en leur présence sans en avoir honte » (I, 38, 20). Ses positions sur ce point présentent ce côté plus flagorneur que radical qui se rencontre dans la littérature stoïcienne. Il préconise le détachement pour mieux se préparer à se retirer du monde : « C’en est assez de vivre pour autrui : vivons pour nous au moins ce bout de vie qui nous reste. Ramenons vers nous et notre bien-être nos pensées et nos intentions. Ce n’est pas une petite affaire que de se retirer en lieu sûr, et cela va nous occuper suffisamment pour qu’on n’aille pas se mêler d’autre chose » (I, 38, 19). Montaigne n’en est pas moins conscient qu’un excès d’intérêt pour soi risque de se retourner contre soi. On ne se convaincrait à la longue que de son étrangeté : « Plus je m’examine et me connais, plus mon anomalie me frappe et m’étonne, et moins je me comprends ! » (III, 11, 11).

On s’est plu à faire de Montaigne un monument de l’humanisme. Or il ne s’enthousiasme pas pour l’humain, il n’est pas humaniste au sens moderne du terme. Il ne se leurre pas sur l’homme. C’est une créature vaniteuse et sotte de nature qui ne peut extirper de soi et des autres ni la vanité ni la sottise. Il décrit l’homme, dans le meilleur et dans le pire, pour le meilleur et pour le pire. Dans le balancement de l’un à l’autre. Selon les circonstances, ses états de santé, ses humeurs. Selon ses traits changeants, dans leur diversité. Tout son stoïcisme, interminables variations sur la mort et sur l’inanité de la combattre ou de se dérober à elle, serait dans ce célèbre passage : « Et l’on dit en effet que le sage vit aussi longtemps qu’il le doit, et non autant qu’il le peut. Le meilleur cadeau que la Nature ait pu nous faire, et qui nous ôte toute raison de nous plaindre de notre condition, c’est de nous avoir laissé la clef des champs : elle n’a mis qu’une seule entrée à la vie, mais cent mille façons d’en sortir » (II, 3, 4). Il pousse son stoïcisme jusqu’à récuser le repentir qui ne changerait rien, ni à soi ni aux autres. On n’est pas pénitent impunément. Ce n’est pas une décharge, c’est un poids : « La pénitence veut qu’on ait un poids à porter » (I, 7, 4).

Ces considérations se situeraient sous le signe de Pline qui exerça à son tour son ascendant sur Montaigne, au point de lui faire graver cette sentence sur l’une des poutres de sa librairie (II, 14, 1) : « Il n’est rien de certain que l’incertitude, et rien de plus misérable et de plus fier que l’homme » (Pline). Sinon c’était – déjà ? encore ? toujours ? – une période de corruption où l’on ne savait qui disait quoi : « La vérité, de nos jours, ce n’est pas ce qui est, mais ce dont les autres sont persuadés » (II, 18, 9). Il n’en reprend pas moins de vaines injonctions sur la bonne éducation censée garantir le bon jugement, la vaillance et la sagesse. Il n’en est pas une qu’il évite, il n’est pas un cliché qu’il n’emprunte à Sénèque ou à Horace. Il tombe dans tous les pièges contre lesquels il mettait en garde sur ce point. La gratitude de la postérité retient cette plaidoirie pour une éducation qui a toujours convaincu et qui n’a jamais marché. On ne distingue pas entre le bon et le mauvais, le juste et l’injuste, le douloureux et le plaisant, le triste et le joyeux, le mensonge et la vérité, si inextricablement mêlés l’un à l’autre qu’on peine à les démêler. C’est que « l’homme, en tout et partout, n’est que rapiéçage et bariolage » (II, 20, 6).

*

Montaigne n’adhère à rien, il récuse tout. Il n’encense pas sans dénigrer ; il ne dénigre pas sans encenser. Ce serait une manière subtile de déconstruction, de la part d’un homme passé par le monde et par la politique, qui aurait abattu les classiques de l’humanité. Vous ne m’abêtirez pas avec vos sottises. Ni Cicéron ni Platon pour ne point parler d’Aristote. Je ne m’entends ni aux démons ni aux anges. J’ai labouré votre bibliothèque, je n’y ai rien trouvé qui tienne vraiment – peut-être la poésie qui documente les meilleures pensées. Or je ne suis pas poète, je ne suis qu’un latiniste parmi les vulgaires et ma vie n’est pas moins pertinente que celle de tous ces savants qui prennent d’autant plus la tête de leurs auditeurs / lecteurs qu’ils ont la leur prise dans toutes sortes de billevesées. Ce qu’ils nous vendent s’est sédimenté chez eux à force de lectures, de répétitions, d’encensements alors que ce ne sont que des idées reçues revêtues de l’autorité de savants : « Et l’on considère comme un langage secret ce qui est communément admis ; on reçoit cette vérité avec son cortège d’arguments et de preuves, comme quelque chose de ferme et de solide, qu’on ne peut plus ébranler, ni juger. Au contraire, chacun s’en va replâtrant et consolidant à qui mieux mieux cette croyance reçue, en y mettant toute son intelligence, outil malléable que l’on peut contourner, adaptable à tous les cas de figure. Ainsi le monde se remplit-il de fadaises et de mensonges, et en devient-il comme confit » (II, 12c, 309).

Montaigne déplore que le dogmatisme se glisse partout. On ne récuse pas les principes, on se soucie tant de comprendre les doctrines qu’on s’inscrit dans leur sillage. Il ne démêle pas tant l’embrouille philosophique qu’il s’en secoue pour retourner à ce qu’il tire de son vécu. L’air de dire : « Je ne m’incline devant rien qui ne s’est déclaré dans mon vécu, vous ne m’entraînerez pas dans les méandres de vos scolastiques. » La philosophie serait davantage un panier de sottises que de sagesses : « Elle a tant de visages et de variétés, elle dit tant de choses, que l’on peut y retrouver tous nos songes et toutes nos rêveries ! » (II, 12c, 331). Tout ce qu’on dirait aurait été déjà dit et l’on peut dire ce qu’on veut sans crainte d’être désavoué. La philosophie n’assure ni la vertu ni la gloire, peut-être la connaissance et encore celle-ci se partage-t-elle indistinctement entre les hommes : ce que les uns tiennent pour vrai est considéré par les autres comme faux. Elle ne garantit en rien la tranquillité de l’esprit : « Puisque la philosophie n’a su trouver aucune voie vers la tranquillité qui soit valable pour tous, que chacun la cherche pour son propre compte ! » (II, 16, 11). Le hasard ruinant tout et aiguillant tout, l’essai s’impose comme mode d’exposition évitant les écueils de l’école. Montaigne raisonne autant que ses mœurs, qui seraient celles du commun des mortels, le lui permettent. Il les documente, il les illustre : « De quelle espèce était ma vie, je ne l’ai appris qu’après l’avoir pratiquée et accomplie. Une nouvelle figure du philosophe : imprévu et imprévisible » (II, 12c, 332).

Montaigne refuse de miser sur l’on ne sait quelle raison impersonnelle et abstraite et ne cache pas qu’il ne trouve plus sûre référence que dans son introspection : « Moi qui m’observe de près, qui ai les yeux sans cesse dirigés sur moi, comme quelqu’un qui n’a pas grand-chose à faire ailleurs » (II, 12c, 391). Il reconnait volontiers s’accorder à ses humeurs, à ses maux et à ses malheurs, ne cessant de changer d’avis sur toute chose. Il décèle dans la raison une prédisposition à la ratiocination, propre à chacun, s’accordant avec ses passions et ses caprices, « tortueuse, boiteuse et déhanchée, vis-à-vis du mensonge comme de la vérité » : « J’appelle toujours « raison » cette sorte de réflexion que chacun se fait pour lui-même ; mais cette « raison » dont il peut y avoir cent apparences contraires à propos du même sujet, est un instrument de plomb et de cire, que l’on peut allonger, ployer, accommoder de toutes les façons et à toutes les dimensions : il suffit de savoir comment la contourner » (II, 12c, 390). C’était un pyrrhonien dans son genre, il n’avait pas de certitude, il n’en cherchait pas, il restait sur l’expectative du doute général, prenant son plaisir à son introspection : « Les gens regardent toujours devant eux ; moi je retourne mon regard vers l’intérieur, je le plante là, et c’est là que je l’exerce… Chacun regarde devant lui, moi je regarde au-dedans de moi. Je ne m’occupe que de moi, je m’examine sans cesse, je m’analyse, je me déguste » (II, 17, 60).

Ce serait en définitive un vaste pamphlet contre la vanité. Sans présomption, sans prétention. Il déclare son incompétence générale. Il ne saurait rien faire, ni travaux domestiques ni travaux littéraires. Il n’aurait pas plus de jugement que d’habileté – dans aucun domaine. On ne sait s’il est sincèrement convaincu de son incompétence personnelle ou scandalisé par l’incongruité universelle. Il ne mise ni sur l’érudition – malgré sa propension à citer les Anciens – ni sur la science – dont il fustige les lubies. Il dit néanmoins honorer le savoir et ceux qui le détiennent, il voit en lui « la conquête la plus puissante et la plus noble des hommes ». Dans tout cela, il en est à se demander pour qui il écrit. Ce ne serait ni pour les érudits ni pour les savants, ni pour le vulgaire ni pour les esprits libres. Il ne cesse de nous persuader qu’il ne cherche qu’à bien vivre et qu’il n’écrit que pour souligner ses carences. Il écrit sur soi pour soi et se méprendrait-il que cela ne prêterait pas à conséquence. Du moment qu’il a conscience des limites de sa dérisoire personne, il peut tout se permettre : « Qui ne voit que j’ai choisi une route sur laquelle sans cesse et sans peine j’avancerai tant qu’il y aura de l’encre et du papier dans le monde ? Je ne puis tenir le registre de mon existence en notant mes actes : le destin les place trop bas. Je le fais donc avec mes pensées » (III, 9, 2).

Cette modalité somme toute autobiographique de philosopher tranche avec la pensée impersonnelle qui sévit de nos jours. Soit la pensée est incarnée, en l’occurrence par / en le caractère qui l’énonce, soit elle abuse. Or la philosophie moderne est désincarnée, d’autant plus mensongère qu’elle bascule dans le prêche tenu par des hommes dont on ne sait rien – leurs convictions intimes encore moins que leurs positions publiques. Montaigne ne se pose ni en poète ni en philosophe ; il se défend ou s’interdit d’être écrivain : « Je suis moins un faiseur de livres que de toute autre chose » (II, 37, 66). Il est essayiste au sens originel et original du terme. Il n’a pas une galerie de patauds à impressionner, pas d’auditoire à ménager, et c’est pour un lecteur, vraiment inconnu, qu’il dicte ses remarques comme s’il s’était agi de légender les pensées qui lui traversent l’esprit à la croisée de ses lectures et ses observations. Comment la tradition qu’il inaugurait en France s’est-elle pervertie sous l’influence allemande et dévoyée dans toutes sortes de prêches intellectuels ? Comment le penseur en est-il venu à s’oublier dans son texte alors que Montaigne n’autorisait d’autre critère d’authenticité à l’auteur que de se déclarer dans sa philosophie. Descartes observait partiellement cette recommandation, Pascal aussi. Les auteurs du XVIIIe siècle misent sur la narration littéraire. On doit attendre le terrible XXe siècle pour crouler sous l’Etre et le Néant, sous le marxisme et le freudisme et sous l’incurable manie homilétique des théologiens colonisant la philosophie. On ne peut s’empêcher de lire les Essais comme une critique anticipatrice des éboulis philosophiques célébrant l’abstraction. Lui-même restait sur ses gardes, raillant la scolastique sinon l’abstractionnisme, se cachant derrière sa nature « mélangée », ne s’entendant qu’aux plaisirs « intellectuellement sensuels et sensuellement intellectuels » (III, 13, 110).

Rien de mieux pour modérer les ardeurs intellectuelles des sociologues, des politologues, des historiens, des philosophes contemporains que de les contraindre à lire les Essais. Ces « lettres-férus » déçoivent le sens commun, s’empêtrent dans des billevesées, et à leur lecture on ne trouverait plus les mots pour dénoncer l’opa qu’ils ont réussi sur les médias. Ils se prononcent à tort et à travers sur tout sous le couvert de leurs citations. Montaigne dénonce tout savoir théorique qui ne s’est pas frotté à la pratique, s’amusant – sérieusement – « à fabriquer un véritable galimatias de propos sans suite, composé de pièces rapportées, mais souvent entrelardé de mots à la mode » (I, 24, 26).

Les Essais n’étaient pas destinés à la publication. C’était davantage un journal que des mémoires. Sans chronologie, sans méthode. Sans retouches, sans corrections : « Je parle au papier comme je parle au premier venu » (III, 1, 1). Des notes davantage que des essais tels qu’on entend ce terme de nos jours. Sans illusions sur leur postérité : « Je ne désire nullement qu’on m’aime et m’estime mieux mort que vivant » (II, 37, 65). Il pousse sa répugnance pour la vanité jusqu’à se récrier à l’avance contre toute postérité littéraire : « Quel que je sois, je veux l’être ailleurs que sur le papier » (II, 37, 66). Il préconise le bien agir, dénonce le bien écrire : celui-ci accablerait l’homme, celui-là le réhausserait. Un peu comme si derrière tout bon écrivain se cacherait un mauvais homme dont la mise serait répugnante.

C’est probablement l’un des textes les plus personnels et les plus intimes des lettres philosophiques, un journal brouillon comme le réclamerait une vie somme toute aléatoire. Il parle de tout parce qu’une vie brasse de tout et qu’il n’est pas un sujet qu’elle ne considère, de la naissance à la mort en passant par la maladie et la vieillesse. Montaigne n’était ni des grands dignitaires ni du bas peuple, il était cultivé, quoique sa culture se révèle sélective. Il alliait volontiers les choses pratiques, pour lesquelles il avait de moins en moins de patience, aux considérations réflexives. Il propose un mode de penser que l’on caractériserait volontiers d’existentialiste si ce terme n’avait été malmené par les traités de Sartre et les dissertations de Camus. Dans le style des Confessions de Saint-Augustin qu’il évite de citer davantage que dans le style des stoïciens malgré ses nombreuses citations. C’est tout un portrait de lui qu’il nous donne, avec ses faiblesses et ses points forts. Etrangement modeste et velléitaire, préconisant le doute, ne tenant pas dans le doute. Plutôt céder que tergiverser, plutôt se plier que se mesurer. Il se montre particulièrement sévère sur les Français : « Les Français ressemblent à des guenons qui grimpent dans les arbres, sautant de branche en branche jusqu’à ce qu’elles soient arrivées à la plus haute et parvenues là, y montrent leur cul » (II, 17, 35). Il ne s’en exclut pas, il s’accable davantage qu’il ne se vante. Ce serait, à l’en croire, un bon à rien qui ne prétend rien. D’où le côté débraillé de ses Essais rédigés « la plume au vent ». C’est peut-être un peu surfait, mais quelle œuvre de cette envergure ne le serait pas : « Je partirai d’ici-bas plus ignorant de toute autre chose que de mon ignorance » (II, 12c, 300).