The Euro-Mediterranean Institute for Inter-Civilization Dialog (EMID) proposes to promote cultural and religious dialogue between Mediterranean civilisations ; to establish a network of specialists in inter-Mediterranean dialogue ; to encourage Euro-Mediterranean creativity ; to encourage exchange between Mediterranean societies ; to work to achieve Mediterranean conviviality ; to advise charitable organisations working around the Mediterranean and provide the support necessary to achieve their original projects.

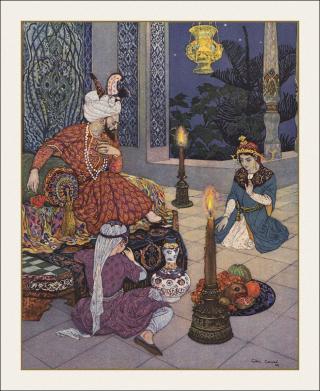

NOTE DE LECTURE : LES MILLE ET UNE NUITS (Galland)

Trompé par sa femme, le sultan Schahriar conclut qu’il n’est pas de femme vertueuse et décide « d’en épouser une chaque nuit, et de la faire étrangler le lendemain ». L’aînée de son vizir, chargé d’abattre les victimes au petit matin, se propose pour sauver les jeunes femmes du royaume. Schéhérazade demande au sultan d’avoir sa sœur cadette Dinarazde avec elle et ce sera cette dernière qui, de nuit en nuit, avant le lever du soleil, demandera : « Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous en supplie en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter quelqu’un de ces beaux contes que vous savez. » Le sultan n’étant pas porté à la parole – je ne me souviens pas l’avoir entendu prononcer un mot –, on se demande d’où il tire la patience d’écouter les histoires de Schéhérazade, d’autant que celles-ci ne sont pas particulièrement aphrodisiaques – du moins dans la version qu’en propose Galland. Schahriar n’aurait d’autre choix que d’écouter le conte raconté à Dinarazde et comme Schéhérazade ne le termine jamais, rebondit sur un autre conte ou promet un conte encore plus merveilleux, elle reprend son histoire la nuit suivante là où, « ayant vu le jour, elle cessa de parler ». Tenu en haleine par la narration de sa compagne – ce serait tout de même plus plaisant que de trancher des têtes et ce n’est pas par hasard que la place de Jamaa el-Fna à Marrakech s’est reconvertie en place de conteurs après avoir longtemps servi de place de torture, d’incarcération et d’étalage de têtes tranchées –, le monarque renonce à la faire exécuter pour connaître la suite sinon le dénouement, Schéhérazade l’alléchant malicieusement avec ses promesses littéraires, assurant que ces histoires « ne sont pas comparables à celles que j’aurais à vous raconter la nuit prochaine, si le sultan, mon seigneur et mon maître, avait la bonté de me laisser vivre. »

C’est si travaillé et litanique qu’on se laisse bercer par ce prodige de la littérature – et je mets de côté les récits comme « Ali Baba et les Quarante Voleurs » ou « Aladin et la lampe merveilleuse » qui enchantent aujourd’hui encore les enfants du monde – et ne conçoit pas les lettres universelles sans cette anthologie dont nombre de procédés ont été repris depuis par les meilleurs noms, que ce soit Borges dans ses nouvelles ou Umberto Umberto Ecco dans « Le Nom de la Rose », comme la mort par absorption du poison dont sont imbibées les pages du livre : « Le roi continua d’en tourner, en portant toujours le doigt à sa bouche, jusqu’à ce que le poison, dont chaque feuillet était imbu, venait à faire son effet… » Souvent ce sont des charades davantage que des contes. On se perd en devinettes, sans montrer de curiosité particulière pour la symbolique des tours de magie. Certains récits, visiblement expurgées de leurs scènes érotiques, restent par trop incolores tel celui des trois sœurs, si belles et suaves qu’on les soupçonne d’être des courtisanes qui reçoivent le calife et ses deux vizirs, de même que des derviches borgnes. Il est de notoriété publique d’accuser Galland de nous priver des scènes les plus audacieuses – malgré la mise en garde contre toute censure émise par le sournois vizir de Haroun El-Rachid : « Nous ne sommes ni censeurs, ni curieux indiscrets : c’est bien assez que nous ayons attention à ce qui nous regarde, sans nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. »

Ce n’est pas Pénélope qui défait la nuit ce qu’elle brode le jour pour contenir les Prétendants et retarder le fatal moment où elle devra mettre un terme à son deuil et renoncer à son rêve de revoir Ulysse, c’est Schéhérazade qui interrompt son récit juste au moment crucial pour reporter la terrible échéance de son exécution et gagner encore un jour. C’est une manière de bibliothérapie pour dirigeants absolus qui conservent un souvenir si cuisant de leur trahison par leurs épouses qu’ils en deviennent sanguinaires. Mille ans plus tard, la magie agit sur le lecteur. Il ne sait quelle trouvaille lui réserve la prochaine nuit, à l’instar de ce jeune roi, moitié homme, moitié socle de marbre noir, « … déjà mort parmi les vivants et vivant parmi les morts… », plongé dans « l’insomnie continuelle » pour l’on ne sait quel crime. On poursuit la lecture parce qu’on partagerait la passion de Sinbad « de trafiquer et de voir des choses nouvelles », on sortirait de chaque récit un peu comme Sinbad sort de ses expéditions marines. C’est sans cesse qu’il embarque, sans cesse que sa vie est en danger, sans cesse qu’il est le seul à survivre. D’une équipée à l’autre, d’une île à l’autre, d’un salut à l’autre… d’une nuit à l’autre. C’est monotone, on n’en poursuit pas moins la lecture, comme l’on compterait les perles d’un chapelet.

*

Bien sûr, on a les génies qui se muent au gré des siècles en démons. De bons et de mauvais, tous invisibles, les premiers plutôt féminins, les seconds plutôt masculins, les unes exerçant leur ascendant sur les autres. Ils s’incarnent en boucs ou en puces, ont pour principal pouvoir de transporter les humains par un tour de magie. Ils sont plus intraitables les uns que les autres, et seules des créatures de leur univers seraient en mesure de contrecarrer leurs desseins, brisant les charmes, chassant les envoutements ou composant avec eux. C’est ainsi qu’on assiste à cette scène entre un génie qui a converti un prince en singe – probablement l’animal le plus mal famé des « Mille et Une Nuits » – et une fée souhaitant briser son charme : le génie se présente à la fée sous la forme d’un lion pour lui reprocher son intervention et la menacer : « Tu ne crains pas de contrevenir au traité que nous avons fait et confirmé par un serment solennel, de ne nous nuire ni faire aucun tort l’un à l’autre. » La lutte qui les oppose restitue l’agilité fantastique du narrateur : le lion « ouvrit une gueule effroyable et s’avança sur elle pour la dévorer ; mais elle, qui était sur ses gardes, fit un saut en arrière, eut le temps de s’arracher un cheveu, et en prononçant deux ou trois paroles, elle se changea en un glaive tranchant, dont elle coupa le lion en deux par le milieu du corps. Les deux parties du lion disparurent, et il ne resta que la tête, qui se changea en un gros scorpion. Aussitôt la princesse se changea en serpent et livra un rude combat au scorpion, qui, n’ayant pas l’avantage, prit la forme d’un aigle et s’envola. Mais le serpent prit alors celle d’un aigle noir plus puissant, et le poursuivit… » Ils ne disparaissent un moment que pour reparaître et reprendre leurs métamorphoses, comme si le conteur, reprenant son récit des siècles plus tard, succombait à la malice magique : « La terre s’entrouvrit devant nous, et il en sortit un chat noir et blanc, dont le poil était tout hérissé, et qui miaulait d’une manière effrayante. Un loup noir le suivit de près et ne lui donna aucun relâche. Le chat, trop pressé, se changea en ver et se trouva près d’une grenade tombée par hasard d’un grenadier qui était planté sur le bord d’un canal d’eau assez profond, mais peu large. Ce ver perça la grenade en un instant, et s’y cacha. La grenade alors s’enfla, devint grosse comme une citrouille, et s’éleva sur le toit de la galerie… » On assiste à un échange permanent entre le monde humain et le monde animalier. Les chevaux ont des ailes, les serpents aussi. Les frères et les sœurs malhonnêtes et ingrats sont transformés en chiens noirs. Le bestiaire le plus extraordinaire se rencontre encore dans « Sinbad le Marin » où l’on trouve une baleine-île, un oiseau-roc, etc. C’est tellement sidérant qu’on se laisse racoler sans plus de résistance critique.

Les femmes sont toutes belles, presque toutes, même les plus perverses, les hommes tous niais, presque tous, même les plus cléments – vulgaires auditeurs de contes des « Mille et Une Nuits ». Elles seraient si internées dans leur condition qu’elles prennent leurs petites revanches à tourmenter les hommes et à les aimer, s’engouant pour leurs étoffes et leurs pierres précieuses. On trouve même cette déclaration étonnante dans la bouche d’une femme retenue prisonnière par un monstre-génie qui collectionne les bagues des hommes qu’elle séduit pour se venger de son geôlier : « Les hommes feraient mieux de ne pas contraindre les femmes ; ce serait le moyen de les rendre sages. » Les contes versent dans la grivoiserie et l’on assiste à des séances de tourments et de sévices qui trahiraient comme un désir de revanche de la gent féminine contre les benêts masculins. La plus belle femme au monde serait encore de Chine, « la plus belle qu’on ait jamais vue dans l’univers depuis que le monde est monde ». Elle a les cheveux si abondants qu’ils ressemblent « à une de ces belles grappes de raisin dont les grains sont d’une grosseur extraordinaire, lorsqu’elle les a accommodés en boucles sur la tête. […] La bouche petite et vermeille ; les dents sont comme deux files de perles qui surpassent les plus belles en blancheur […]. Le plus bel albâtre n’est pas plus blanc que sa gorge… » : c’est peut la Shoulamit du « Cantique des Cantiques », c’est sûrement Shéhérazade telle qu’elle hante nos nuits et inspire nos conteurs. L’amour de la favorite du Calife et du Prince de Perse, « Shemselnihar et Ali Ebn Becar », achève de convaincre que les premiers contes étaient composés par des femmes pour des femmes retenues dans leurs intérieurs.

L’amour assume bien sûr son rôle de charnière narrative. On est aussi prompt à s’embraser d’amour qu’à trancher les têtes et ce sont souvent les eunuques qui font les frais de ce double ballet comme si leur condition les désignait à être victimes de tous les sautes d’humeur. S’étant engagé à guérir une princesse de sa folie, l’un d’eux reconnaît : « Je n’ai pas été longtemps à reconnaître qu’elle n’a pas d’autre maladie que celle d’aimer, et mon art ne s’étend pas jusqu’à remédier au mal d’amour. » Le malheureux n’en perd pas moins sa tête comme sanction pour son insolente vérité. L’amour suave – oriental ? –, plus féminin que masculin, se présente comme l’arme favorite des femmes. Les hommes n’y succombent pas sans en être désarmés comme le roi Shabzaman qui, ne pouvant rien pour contenter son fils, en est réduit à l’exhorter : « Venons, allons nous affliger ensemble, vous, d’aimer sans espérance, et moi, de vous voir affligé de ne pouvoir remédier à votre mal. »

Le tout est mis au goût d’un islam modéré où l’on boit du vin exquis, revêt de beaux vêtements et préconise un bon gouvernement. Les signes de dévotion sont si rares, les rites si absents, hors les aumônes aux pauvres, que ces contes ne peuvent être qu’hindous à l’origine ou, à la limite, persans, traduits en arabe. L’islam qui les court reprendrait ce que Nourreddine Ali, vizir de Bassora, énonçait à son jeune fils avant de mourir : éviter la dissipation, se montrer parcimonieux dans ses tractations, endurer les injures dans le silence, éviter la violence, agir avec modération, compassion et tolérance : « On ne s’est jamais repenti de s’être tu, au lieu que l’on a souvent été fâché d’avoir parlé. » Certains passages invitent des interprétations soufies comme la pâmoison amoureuse de ce prince de Perse qui tombe amoureux de Shemselnihar, la compagne du calife en son luxuriant jardin animé de milliers d’oiseaux chanteurs et hanté de dizaines de chanteuses : « On ne demande plus de nouvelles de ce que l’on cherche, dit-il à Ebn Thaher, d’abord qu’on le voit, et l’on n’a plus de doute sitôt que la vérité se manifeste. Voyez-vous cette charmante beauté ? C’est l’origine de mes maux, maux que je bénis et que je ne cesserai de bénir […]. A cet objet, je ne me possède plus moi-même ; mon âme se trouble, se révolte ; je sens qu’elle veut m’abandonner. Pars donc, ô mon âme, je te le permets ; mais que ce soit pour le bien et la conservation de ce faible corps ! »

*

Ces contes montrent que de longs siècles sont nécessaires pour leur gagner la plasticité narrative qui séduit tant l’auditeur sinon le lecteur. Le conteur doit se doubler de sur-conteurs et ce serait du surenchérissement entre eux, sur de longues générations, que monterait l’ébriété fantastique qui se communique au lecteur. Les palais sont de plus en plus luxueux, les femmes de plus en plus belles et nombreuses, les plaisirs de plus en plus recherchés. La richesse se décline en pierres précieuses : « Trois cents diamants gros comme des œufs de pigeon, d’un pareil nombre de rubis d’une grosseur extraordinaire, d’autant de verges d’émeraudes de la longueur d’un demi-pied, et de trente filets ou colliers de perles, chacun de dix. » Sans parler de la monumentale pierraille que Sinbad ramasse dans ses légendaires îles. Ce seraient autant de variations sur le paradis qui ne décevraient que si l’on s’avise, par indiscrétion, de poser des questions déplacées sur le mystère des plaisirs, des charmes et des délices. Ce n’est ni homérique ni biblique ou coranique, ce n’est pas davantage les ragouts domestiques de la littérature autofictionnelle. Ce n’est rien, ça ne prétend à rien. Ce ne serait pas tant raconté par des conteurs que par des… démons. On doit leur consacrer mille et une nuits, on ne prend pas toujours la pause que marque Shéhérazade. C’est qu’on ne la croit plus en danger. Parce qu’un auditeur (ou un lecteur) ne saurait mettre à mort une conteuse aussi immortelle qui tricote les songes pour produire l’amour, comme entre le fils du roi de je ne sais où et la fille du roi de je ne sais où. C’est peut-être de la pure littérature, c’est sûrement de la pure lecture. Sans chantages et sans menaces, du temps où la lecture était auditive.

On ne saurait attendre de moi de me pâmer sans distinction devant les prouesses de la conteuse et de louer toutes ses histoires. Certains suscitent des sourires et l’on ne se lasse pas de sourire ; d’autres des soupirs et l’on se lasse de soupirer. On finit par avoir la nausée des princes, des princesses, des vizirs et de leurs déboires. On n’attend plus rien de sa lecture. Les mêmes procédés, les mêmes stratagèmes, les mêmes obsèques dans des dômes vides, avec des cérémonies plus recherchées les unes que les autres : « Cent vieillards qui étaient tous montés sur des mules noires, et qui portaient de longues barbes blanches. C’étaient des solitaires qui, pendant le cours de leur vie, se tenaient cachés dans des grottes. Ils ne se montraient jamais aux yeux des hommes que pour assister aux obsèques des rois de Harran et des princes de sa maison. Ces vénérables personnages portaient sur leurs têtes chacun un gros livre qu’ils tenaient d’une main. »

Je soupçonne ces contes, la plupart d’entre eux, de ramollir l’esprit plutôt que de l’aiguiser – du moins passé un certain âge. On serait en droit de réagir comme le sultan de Casgar dépité par le conte d’un chrétien candidat à je ne sais quel gibet pour je ne sais quel soupçon : « Tu es bien hardi, lui dit-il, d’oser me faire le récit d’une histoire si peu digne de mon attention et de la comparer à celle du bossu. Peux-tu me flatter que les fades aventures d’un jeune débauché sont plus admirables que celles de mon bouffon ? » C’est que certaines histoires seraient à l’ail. Or l’ail réclame de se laver les mains après en avoir consommé pour ne pas rebuter la compagnie, à l’instar de ce malheureux qui le soir de ses noces avec la favorite de Zubeïde rompt le charme de leur amour réciproque en oubliant de se laver les mains. Il est flagellé de mille coups de nerf de bœuf et a les quatre pouces et orteils coupés. Il n’est pardonné et admis à son lit nuptial qu’après s’être engagé à se laver les mains « avec de l’alcali, de la cendre de la même plante et du savon ». C’est dire que ces contes – dans la version de Galland – auraient perdu de leur sel, de leur poivre et de leur chair, au point qu’on se lasse à la longue du procédé de Shéhérazade et se demande pourquoi le sultan des Indes n’use pas de son autorité pour la contraindre à terminer ses contes, ne serait-ce que pour… assister à son exécution.

Ces contes ne disent pas grand-chose, presque rien, ou ce qu’ils disent s’oublie avec leur lecture. On peut mener des recherches, on ne trouvera pas grand-chose. Pourtant que n’en a-t-on tiré ? De l’adab, du désir, du sexe ; du théâtre, des bandes dessinées, des adaptations cinématographiques. Le Barmécide, patriarche des riches Perses établis à Bagdad, ne reçoit Schacbac, un mendiant de notoriété publique, le sixième frère du Barbier babillard, que pour se livrer à une simulation – littéraire ? philanthropique ? – saisissante. Le notable couvre le mendiant de ses bénédictions, simule de se laver les mains en vue de prendre un repas qui s’annonce copieux, commande les meilleurs mets, « du mouton cuit », « une oie à la sauce douce, accommodée avec du vinaigre, du miel, des raisins secs, des pois chiches et des figues sèches », « un agneau nourri de pistaches », invite enfin le mendiant à se régaler alors que le malheureux ne voit rien. Ne pouvant se permettre de contrarier son hôte qui le presse de l’imiter, il fait semblant de manger, surenchérissant de compliments sur la qualité des mets, des fruits, des gâteaux, des confitures, des compotes. Il en est à avoir « mal aux mâchoires à force de mâcher à vide ». Quand le moment des liqueurs arrive il s’enivre de vin imaginaire au point de pousser la simulation et de se mettre à rouer de coups le Barmécide. Ce n’est qu’alors que ce dernier se départ de sa propre simulation, nomme le mendiant régisseur de sa maison et lui lègue tous ses biens. C’est une métaphore de je ne sais quoi, peut-être de l’activité philosophique : on pense à vide – souvent – et sans surprise on se met autour de nous à penser comme nous, si ce n’est que les cercles d’imitateurs et de commentateurs ne cessent de grandir, au gré des articles d’encensement qui reprennent des articles d’encensement sur des lubies plus fantastiques les unes que les autres.

*

On ne sait d’où viennent ces contes. Leur première réunion est peut-être une initiative de Haroun El-Rachid qui accueille les trois calenders (derviches) borgnes pour recueillir leurs récits : « Je veux écrire leurs histoires ; elles méritent d’avoir place dans les annales de mon règne. » Les prouesses Shéhérazade seraient davantage ceux de sa mémoire que de son talent de conteuse, de son sens du suspense aussi duquel dépend sa vie. L’écriture n’est pas absente. C’est ainsi que les candidats à la succession du vizir à la belle écriture sont soumis à un test d’écriture remporté par un prince métamorphosé par un mauvais génie en singe : « Mais les singes ne parlèrent jamais, et d’avoir été homme ne me donnait pas de privilège. » Il se retrouve à écrire sur des pêches et à jouer aux échecs. On recourt à l’écriture par compensation, pour « suppléer » à l’oral, que ce soit pour laisser traces de sa nuit de noces, de ses aventures, ou pour combler ses longues insomnies : « … il est certain que les malheureux trouvent une espèce de soulagement à conter leurs malheurs. » On ne doit pas chercher de sens à ces écritures, ce ne sont que des histoires qu’on a découpées en nuit pour suppléer à l’on ne sait quoi, sur du papier, sur YouTube, sur pellicules. Le barbier babillard, qui n’arrête pas de se vanter, s’entête à prodiguer ses conseils. Il n’arrête pas de prendre son astrolabe et de s’improviser astrologue ou simplement horloger. Un malheureux boiteux en est à lui ouvrir son garde-manger pour le presser de le raser : « Souvenez-vous qu’au lieu que mon père vous faisait des présents pour vous entendre parler, je vous en fais, moi, pour vous faire taire. » Le barbier n’arrête pas pour autant, il se met à danser et imite les demeurés de Bagdad. Il impose sa compagnie au malheureux boiteux, pressé de retrouver la femme qu’il aime. Il n’arrive pas à se débarrasser du barbant barbier qui le suit à la maison du cadi où il doit la retrouver. La littérature, même la plus dramatique, tournerait au vaudeville derrière les larmes.

Dans la tradition indienne le conte doit circuler de la bouche aux oreilles et des oreilles à la bouche. On ne le garde pas pour soi, on le répercute. C’est sa circulation qui le perpétue et ravit l’auditeur autant que le conteur. La vie est narrative, se trame sur des histoires, s’enrichit de nouvelles histoires. Ce n’est pas la méditation bouddhiste mais la narration hindouiste comme cela se pratiquerait depuis la nuit des temps avec le Panchatantra. Les contes des « Mille et Une Nuits » seraient des alluvions revues en permanence par des conteurs relayés par des scribes à la croisée du réel et de l’imaginaire, des esprits divins et des esprits diaboliques, de l’Asie et de l’Orient, de l’hindouisme et de l’islam, passés au crible de la culture berbère (des Fatimides) dont ce serait encore la meilleure œuvre collective orale. Dans ce sens, Schéhérazade serait la première des Mouqqamat.

Plus qu’aucun autre conte, celui qui clôt la collection des contes originaux pose la question critique la plus importante : « Dans quelle disposition d’esprit les conteurs s’emparaient-ils de ce qu’ils trouvaient ? Que pensaient-ils qu’ils accomplissaient ? Quel sens du merveilleux les animait pour s’inscrire dans la trame du récit et l’enrichir ? Quelle malice ? Quelle vocation ? » Seuls des conteurs seraient à même de répondre. Or on n’en trouve plus, ni sur les places ni dans théâtres. Ce seraient les premières victimes de la littérature de marché et de l’insatiable chantage de l’école et des libraires…