The Euro-Mediterranean Institute for Inter-Civilization Dialog (EMID) proposes to promote cultural and religious dialogue between Mediterranean civilisations ; to establish a network of specialists in inter-Mediterranean dialogue ; to encourage Euro-Mediterranean creativity ; to encourage exchange between Mediterranean societies ; to work to achieve Mediterranean conviviality ; to advise charitable organisations working around the Mediterranean and provide the support necessary to achieve their original projects.

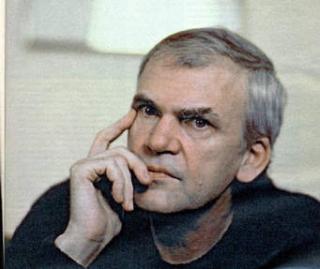

NOTE DE LECTURE : MILAN KUNDERA, LE LIVRE DU RIRE ET DE L’OUBLI (1979)

Blog index

Blog archive

12 Oct 2020 NOTE DE LECTURE : MILAN KUNDERA, LE LIVRE DU RIRE ET DE L’OUBLI (1979)

Posted by Author Ami Bouganim

C’est un recueil de récits de la plume de l’un des dissidents politico-littéraires les plus célèbres au monde. Dans « Les Lettres perdues », Tamina, une exilée tchèque qui endure un veuvage plutôt aride, souhaite récupérer les carnets et les lettres laissés à Prague dans le but de reconstituer le souvenir d’un amour passé. Elle s’en remet d’abord à Bibi, une femme au foyer qui s’ennuie tant qu’elle envisage d’écrire un livre, sans trop savoir sur quoi ni sur qui, et prévoit de passer ses prochaines vacances à Prague. Tamina lui arrange une rencontre avec Banaka, écrivain inconnu, susceptible de l’initier à la technique du roman. Or Banaka déclare, un rien désabusé : « Tout ce qu’on peut faire, c’est présenter un rapport sur soi-même. Un rapport chacun sur soi. » En définitive, Bibi ne se rend pas à Prague, son mari qui passe sa vie à programmer ses vacances préférant l’Irlande à la Tchécoslovaquie. Tamina reporte son choix sur Hugo, auquel elle se livre, se laissant violer par lui, violant par là même le souvenir de son mari qu’elle souhaite recouvrer. Hugo aussi se désiste, sous prétexte qu’il a écrit un article où il dénonce les autorités tchèques. En définitive, Tamina ne récupérera pas ses lettres et ses carnets, moisira dans son exil sans avoir reconstitué son amour, sans avoir écrit le livre qu’elle aussi se proposait peut-être d’écrire. Kundera nous associe à ses considérations sur « la graphomanie généralisée » qui s’est emparée de l’Occident où sévit l’ennui de naître, de vivre et de mourir : « L’irrésistible prolifération de la graphomanie parmi les hommes politiques, les chauffeurs de taxi, les parturientes, les amants, les assassins, les voleurs, les prostituées, les préfets, les médecins et les malades me démontre que tout homme sans exception porte en lui sa virtualité d’écrivain en sorte que toute l’espèce humaine pourrait à bon droit descendre dans la rue et crier : Nous sommes tous des écrivains. »

On connait le désenchantement de Kundera, on sait l’enracinement de son exil, qui ne s’est pas dénoué avec la libération de la Tchécoslovaquie, on perçoit sa voix. Ses considérations sur le livre seraient prémonitoires. Bientôt dicter ses mémoires serait une clause testamentaire. Kundera incrimine l’ennui, la solitude et bien sûr la mort : « Car chacun souffre à l’idée de disparaître, non entendu et non aperçu, dans un univers indifférent, et de ce fait, il veut, pendant qu’il est encore temps, se changer lui-même en son propre univers de mots. » Les mots survivraient à leurs auteurs, mèneraient leur propre vie, promettraient l’immortalité. Le livre perpétue le nom, le souvenir, le passage. Pourtant la vocation littéraire serait l’une des plus timorées – sans commune mesure avec l’architecture, la musique, la statutaire ou la peinture –, peut-être parce que la littérature de masse sonnerait le glas des lettres : « L’invention de la presse à imprimer a jadis permis aux hommes de se comprendre mutuellement. A l’ère de la graphomanie universelle, le fait d’écrire des livres prend un sens opposé : chacun s’entoure de ses propres mots comme d’un mur de miroirs qui ne laisse filtrer aucune voix du dehors. » Ce pessimiste des lettres annonce en toutes lettres : « Quand un jour (et cela sera bientôt) tout homme s’éveillera, le temps sera venu de la surdité et de l’incompréhension universelles. » Je partagerais volontiers le sentiment de Kundera si je ne savais que déjà l’Ecclésiaste déclarait : « On fait des livres en quantité, à ne pas finir » (XII, 12) et que depuis deux mille ans la production des livres n’a cessé de s’accélérer.

On pourrait croire que Kundera condamne Tamina à moisir dans la solitude de son exil. Mais il n’est pas du genre à laisser tomber ses personnages, encore moins ses héroïnes. Il relance son destin en l’insérant dans un nouveau récit où il lui présente un prince charmant : « Et comme dans un conte, comme dans un rêve (mais oui, c’est un conte ! mais oui, c’est un rêve !), Tamina abandonna le comptoir derrière lequel elle a passé plusieurs années [...]. Une voiture de sport rouge est stationnée contre le trottoir... » Ledit prince la confie à un gosse qui la conduit à une étrange île où des gosses pervers réveillent en elle des désirs éteints, excitent de nouveaux et l’aident à se suicider. Kundera se déchaîne tant, presque sans avertir, maltraitant la littérature, qu’on ne sait plus s’il se révèle mauvais écrivain ou si l’on se révèle, devant cette charge métaphorique ou allégorique, mauvais lecteur. Je comprends que la littérature puisse emmerder plus d’un auteur et que celui-ci prenne sa revanche contre les mots ou la syntaxe, qu’il l’engage dans de vertigineuses odyssées, de ténébreux procès, d’obscurs rêves, que dans sa recherche du sens, son écriture se dévoie, par exaspération, dans une violation de toutes les conventions ; je veux pouvoir néanmoins reconstituer les malaises de l’auteur, ses motivations et ses impostures. Or, en l’absence de toute allusion et de tout signe, l’aventure de Tamina sur « L’Ile aux enfants » m’est restée incompréhensible. On ne retient que des bribes sur l’amnésie du père, des considérations sur la perversité des enfants, des prétextes littéraires. Le sens de l’infini ne serait pas tant dans la transcendance de l’extériorité que dans la richesse et la variété de l’intériorité. Puis, plutôt pathétique : « Tout ce livre est un roman en forme de variations. Les différentes parties se suivent comme dans les différentes étapes d’un voyage qui conduit à l’intérieur d’un thème, à l’intérieur d’une pensée, à l’intérieur d’une seule et unique situation dont la compréhension se perd pour moi dans l’immensité. » Les variations, je le crains, ne riment pas à grand-chose. Prague nous a accoutumés, il est vrai, à des incursions incompréhensibles dans le mystère. Celles de Kundera se révèlent plus maladroites qu’intéressantes. Son « Ile aux Gosses », de même que la mascarade, à laquelle sont conviés Boccace, Pétrarque, Goethe, Voltaire, Lermontov, Verlaine, plus grotesques les uns que les autres, autant que cette scène où la maîtresse s’envole de rire avec ses deux élèves, ne disent rien et ne diront rien. On ne désespère pas des lettres, si c’est là ce que recherche Kundera, en désespérant le lecteur.

Le talent de Kundera est dans sa nostalgie de Prague et dans sa manière, sans pareille, de sexualiser l’écriture. Prague désigne le lieu où le rire même tomberait dans l’oubli. Un titre pour la dissidence, plus digne et douloureuse que la dissidence russe. La nostalgie d’une idylle, d’une ronde, le préserve du dénigrement généralisé. Dans son lancinant désenchantement du communisme, Kundera reproche à Éluard d’avoir tourné le dos à son camarade, l’écrivain surréaliste Zanis Kalandra, pendu pour trahison. Or, les poètes ne sont pas plus infaillibles que le commun des humains et nul n’est disposé, je présume, à troquer ses engouements religieux ou politiques contre les emballements poétiques et les roues intellectuelles. Le rêve communiste était si grand qu’il lui aura pris de longues années pour réaliser qu’il tournait au cauchemar, le communisme n’en reste pas moins une ambition de l’esprit, le stalinisme sa trahison. La dissidence se révèle pleutre quand elle bascule dans la réaction. Kundera prend garde de ne pas tomber dans ce travers... En revanche, le sexe est devenu une de ses spécialités. Ces manèges, ces désirs, ces postures. Une laborieuse activité pour « produire une petite explosion qui était le sens et le but de toute chose ». Le désir plutôt que l’amour, sans charmes, ni tendresse ni sensualité, que cette excitation constante et cette incitation à accomplir des exercices qui seraient autant de variations sur une même interrogation. Une théorie sur la biographie érotique de l’homme, composée de rencontres et de liaisons qui ont débouché, déçu ou ne sont pas produites, « histoire douloureuse des virtualités inaccomplies ». La survivance du désir aussi, comme dans le cas de cet homme qui consomme avec Eve le désir qu’il a nourri pour Nora à l’âge de cinq ans : « Il avait l’impression que ce saut sur son corps était un saut à travers un temps immergé, le bond du petit garçon qui s’élance de l’âge de l’enfance dans l’âge d’homme. Et ensuite, tandis qu’il se mouvait sur elle, en avant puis en arrière, il lui semblait décrire sans cesse le même mouvement, de l’enfance à l’âge adulte puis en sens inverse, et encore une fois du petit garçon qui regardait misérablement un gigantesque corps de femme à l’homme qui étreint ce corps et le dompte. Ce mouvement, qui mesure habituellement quinze centimètres à peine était long comme trois décennies. »

Le sexe constituerait le dernier réduit d’une liberté muselée – du moment que vos étreintes ne débordent pas sur la place publique, baisez autant que vous voulez et comme vous le voulez. Le seul exutoire aussi – la licence sexuelle en guise de compensation politique. Sans plus de romance, liquidée par le romantisme révolutionnaire – même le souvenir pieux que Tamina conserve de son mari décédé n’est qu’une survivance désuète et anachronique. Sans charmes et sans égards, sans vertige et sans passion, le sexe tournerait à vide : « Il y avait déjà un moment que le brave Hugo remuait farouchement sur elle quand il s’aperçut qu’il s’était curieusement dressé sur les avant-bras et qu’il agitait les flancs dans tous les sens. Elle comprit qu’il était mécontent de ses réactions, qu’il ne la trouvait pas suffisamment excitée et qu’il s’efforçait de la pénétrer sous des angles différents pour trouver quelque part dans ses profondeurs le point mystérieux de sa sensibilité qui se dérobait à lui. » Les êtres se pénètrent sans se chercher, se rencontrer, se dévisager. Kundera constate : « Finalement, ça ne compte pas tellement de faire l’amour. » Plus loin : « Nous vivons une grande époque historique où l’acte sexuel se transforme définitivement en mouvements ridicules. »

*

La première nouvelle du recueil relate l’arrestation d’un dissident alors qu’il tente, lui aussi, de récupérer les lettres d’amour d’une compagne de jeunesse. Sa liaison date du temps « où il avait encore la peau couverte d’acné juvénile » et où « il portait sur son visage le masque de la révolution ». Dans son exaltation révolutionnaire, il se permettait de coucher avec la laide Zedna qui présentait toutes les qualités politiques requises. Plutôt que de chercher à les détruire, il ne songe qu’à récupérer ces vieilles lettres où est consignée une rance liaison particulièrement accablantes, qui lui aliéneraient les autorités : « Le désir de lacérer au couteau le tableau de sa jeunesse. » L’histoire serait d’une banalité déconcertante. Pourtant, elle sauverait ce recueil. Kundera maîtrise son thème, de même que l’enchaînement des tableaux littéraires, allie l’humour à la nostalgie, la tristesse à la douleur, montre même du talent symboliste. La ruine de la religion politique, la dénonciation de la délation et jusqu’à la grandiloquence de la dissidence : « Il était amoureux de son destin et même sa marche à la ruine lui semblait noble et belle. » L’ironie surtout, expression d’un désenchantement préservé du cynisme : « Le mot intellectuel, dans le jargon politique d’alors, était une insulte. Il désignait un homme qui ne comprend pas la vie et qui est coupé du peuple. Tous les communistes qui ont été perdus en ce temps – là par d’autres communistes ont été gratifiés de cette injure. Contrairement à ceux qui avaient solidement les pieds sur terre, ils planaient, disait-on, quelque part dans les airs. Il était donc juste, en un sens, que la terre fut par châtiment définitivement refusée à leurs pieds et qu’ils restent suspendus au-dessus du sol. »