The Euro-Mediterranean Institute for Inter-Civilization Dialog (EMID) proposes to promote cultural and religious dialogue between Mediterranean civilisations ; to establish a network of specialists in inter-Mediterranean dialogue ; to encourage Euro-Mediterranean creativity ; to encourage exchange between Mediterranean societies ; to work to achieve Mediterranean conviviality ; to advise charitable organisations working around the Mediterranean and provide the support necessary to achieve their original projects.

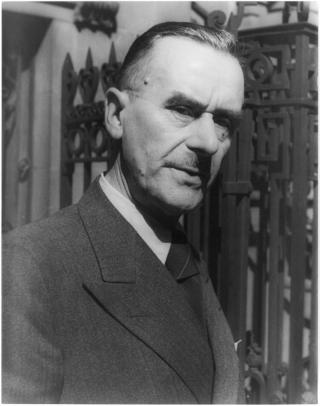

NOTE DE LECTURE : THOMAS MANN, LE DOCTEUR FAUSTUS (1947)

Le sous-titre annonce : « La vie du compositeur allemand, Adrian Leverkühn, racontée par son ami. » Le narrateur Serenus Zeitblom relate son amitié avec un compositeur de génie, basculant dans cette adoration béate que réclame l’attribution du génie aux humains surélevés par leurs dons au-dessus du commun des mortels. Si le récit se situe dans l’entre-deux guerres, sa rédaction date des dernières années de la Deuxième Guerre mondiale et se propose en interprétation littéraire de l’œuvre musicale de Leverkühn, héraut d’une musique nouvelle. Une tentative de surmonter la scission entre art et réalité, de concilier « le bon et le léger, le digne et l’amusant, l’évolué et le banal ». Son credo esthétique se trouve dans ces lignes : « Était-ce un penchant à la sentimentalité qui poussait la musique – et elle représentait tout le reste – à vouloir avec une lucidité sans cesse accrue, sortir de son respectable isolement, rejoindre la communauté sans devenir commune, parler une langue incompréhensible même à l’ignorant en musique [...] ? En tout cas, pour atteindre à ce but, plus que de la sentimentalité étaient requises l’ironie, la raillerie ; elles assainissaient l’air, fécondaient le romantisme, s’insurgeaient contre le pathos et le prophétique, la griserie des sons livresques, et se liguaient avec l’objectif et l’élémentaire ; autrement dit il fallait redécouvrir la musique, en tant qu’organisation du temps. » On s’interroge, avec Mann, son narrateur et son héros, comment réaliser ce dessein sans se retrouver du côté du chœur nazi qui vitupérait le démocratisme et exaltait la volonté brutale ?

Chaque écrivain allemand qui se respecte se sent obligé de proposer son « Faust » vendant son âme à Méphistophélès en échange de la connaissance et de la gloire. Celui de Mann est artiste et plus précisément musicien : « Si Faust doit être représentatif de l’âme allemande, alors il faut qu’il soit musicien ; car les Allemands ont au monde un rapport abstrait et mystique, c’est-à-dire musical. » La musique, mêlant « l’ordre le plus rigoureux et le chaos le plus contraire à la raison », prépare les esprits à allier les inconciliables, la culture et la sauvagerie, la délicatesse et la brutalité, la spéculation et l’ensauvagement, le recul théorique et la passion nationaliste, l’abstraction mathématique et le mysticisme des racines et des mystères, l’abstention politique et l’embrigadement militaire.

*

En principe, les ambitions de l’Allemagne auraient pu et dû la ranger parmi les nations les plus glorieuses de l’histoire. Or les murs percés par les bombardements révélaient sa honte : « L’esprit allemand, la pensée allemande, la parole allemande, sont atteints par ce dénuement déshonorant. » L’Allemagne s’est peut-être égarée et souillée, elle ne méritait pas d’être déshonorée. Sans leur chercher des circonstances atténuantes, le narrateur n’est pas particulièrement scandalisé par les crimes de l’Allemagne, peut-être parce qu’il n’en mesure pas encore la monstruosité. Il craint davantage pour l’avenir de son peuple qu’il ne se tourmente pour ses victimes : « Que sera-ce d’appartenir à un peuple dont l’histoire porte en soi ce hideux avortement ? » Il regrette la perversion d’idéaux porteurs de promesses, à l’instar du culte de la jeunesse qui, recouvrant l’exaltation de « la puissante immaturité allemande », n’était rien moins qu’une condition au bouillonnement du génie national : « L’Allemand est doué mais entravé – assez doué pour s’irriter de ses entraves et en triompher par l’illumination, au risque de déchaîner le Diable. » Il ne remet pas en question l’exaltation de l’esprit allemand qui gonflait les voiles du nazisme.

L’ouvrage nous livre le témoignage de Mann sur cette période cruciale. Il dépeint une élite déliquescente, portée par le populisme démagogique à l’exaltation apocalyptique. Elle n’aurait pas tant adhéré au nazisme qu’elle l’aurait couvé. Sa régression intellectuelle était consciente et volontaire, tentative d’ébranler la bourgeoisie sans basculer dans le communisme, d’exciter sa volonté de puissance par la guerre, attisant volontiers une « néo-barbarie consciente ». La démission de la pensée, les tentatives de combler le vide par le culte de l’art, relayées par toutes sortes d’engouements pour le démonisme, annonçaient un déraillement. Les signes avant-coureurs étaient décelables dans la promotion de la théologie au rang d’une romantique, dans les railleries sur la philosophie, dans l’inconstance recherchée des personnages. On se berçait d’illusions héroïques ou funestes et de valeurs factices : une « barbarie sanglante » guettait « l’intellectualisme exsangue ». Le nazisme, exaltation de la germanité, débusquait l’Allemand de ses illusions religieuses, sociales et psychiques pour déchaîner la bête en lui. Les nazis ne se montraient aussi barbares que parce que le désespoir, revers de l’exaltation, les acculait au nihilisme derrière leur cérémonial patriotique. Les dirigeants avaient achevé l’homme en eux pour s’acharner de la sorte contre ceux qu’ils considéraient comme des sous-hommes.

Le narrateur ne maîtrise pas son diagnostic. Ses allusions, ses commentaires surtout, communiquent le sens du désastre qui s’annonce dans et comme une apocalypse. Sa chronique mondaine, ses commérages domestiques, ses personnages ne sont pas à la hauteur du démonisme qu’il décèle dans les mœurs intellectuelles et artistiques. Les évènements ne le révoltent pas autant qu’ils le dérangent. La menace qui pèse sur l’ordre l’inquiète davantage que le sort de l’humanité. Zeitblom est profondément choqué par le dénigrement des valeurs bourgeoises issues de la philosophie des Lumières qui formaient son propre horizon culturel et il ne peut s’empêcher de voir dans la critique radicale de la tradition à laquelle se livrent les membres du cercle Kridwiss et dans leur volonté de retour à un chaos archaïque pré-musical une première manifestation de l’esthétisme irresponsable et antihumaniste qui mènera à la catastrophe : « Ici, nul ne peut me suivre s’il n’a comme moi constaté dans son âme le voisinage de l’esthétisme et de la barbarie, de l’esthétisme en tant qu’avant-coureur de la barbarie. »

*

Dans ce livre aussi, la plume de Mann se fraie son chemin dans un chantier de gravats musicaux. Or sans une grande culture musicale, le lecteur se perd immanquablement. Seul se retrouverait un Adorno dont la philosophie de la musique, bien ou mal ingurgitée par Mann, informent ses considérations sur elle. En disciple de Nietzsche et de Schopenhauer, qui ne haïssaient autant l’Allemagne que parce qu’ils se voulaient encore plus allemands que leurs compatriotes, visiblement contaminé par Wagner qu’il modère par du Schoenberg, l’artisan du dodécaphonisme en musique dont on ne sait s’il est démoniaque et décadent ou angélique et renaissant, Mann ne voit pas qu’on ne peut à la fois provoquer le Diable et le contenir. Les premières compositions de Schoenberg déroutent plus « par leur primitivisme que par leur complexité » et l’on n’est pas convaincu, aujourd’hui encore, qu’elles charment l’ouïe davantage qu’elles ne la brouillent, tant les mixages qu’on a pu en tirer sont dissonants. Elles font bien du bruit mais on n’est pas près de s’accorder sur sa qualité et sur sa vertu. Le glissement d’une note à l’autre, sans détacher les sons, que Leverkühn prête en particulier aux trombones, se propose de susciter des stridences sauvages qui ne peuvent que perturber les proportions mélodieuses de la musique classique et heurter l’oreille en quête d’harmonie davantage que d’excitation – à moins qu’on ne soit en quête de sensations cathartiques ou apocalyptiques. Cette quête d’une « musique déchaînée » aux sonorités dionysiaques sauverait autant qu’elle perdrait, ne sauverait qu’autant qu’elle perdrait. Quand les procédés dodécaphoniques gagnent la voix, ce serait, autant le reconnaître, l’hystérie musicale – et rien ne restituerait mieux une musique d’enfer.

D’un côté, Mann dénonce le déchaînement de violence du nazisme ; de l’autre, il célèbre le déchaînement de la violence musicale dans l’Apocalypse d’Adrian Leverkühn. Les nazis n’étaient pas des bêtes (les bêtes sont moins sauvages) mais des surhommes, tant convaincus de leur génie qu’ils s’autorisaient de considérer leurs victimes comme des sous-hommes. Le nazisme est peut-être une expression politique du culte du génie par toute une nation, un paradoxal populisme aristocratique alimenté par un culte invétéré de son présumé génie. L’erreur de Mann consiste à croire qu’on aurait pu canaliser ce culte et le limiter au seul domaine artistique. Or la démence qui couve, de son aveu, sous le génie, ne tolère pas de limites, surtout quand celui-ci se heurte aux inhibitions et aux entraves de l’intelligence et que, dans son impuissance et sa stérilité, il trouve son exutoire dans une exaltation morbide : « Le génie est une forme de force vitale profondément instruite de la maladie, il puise en elle son inspiration génésique et par elle devient générateur. » Schönberg était peut-être d’origine juive, Leverkühn n’en est pas moins allemand, terriblement allemand. Seul un Allemand, bercé par Wagner, prêcherait « une théologie musicale » et la préconiserait pour exorciser Dieu ou le Diable se confondant dans une même exacerbation de l’Esprit. La création s’impose en couronnement de l’exaltation diabolique du sacré : « Oui, il y a des horreurs sacrées en fermentation. Il semble qu’on ne se débarrasse pas facilement du virus théologique qu’on a dans le sang. » Ce n’est pas un hasard si l’œuvre ultime de Leverkühn est présentée comme la « révocation de la Neuvième Symphonie de Beethoven ».

Cette parcelle autobiographique présente des maladresses que Mann met sur le compte de… l’amateurisme du narrateur : « Ah ! j’écris mal ! Le désir de tout exprimer à la fois fait déborder mes phrases, les détourne de la pensée qu’elles se proposaient de capter, elles semblent s’écarter du sujet et le perdre de vue. J’agis sagement en prenant les devants pour formuler cette critique avant mon lecteur. » Pourtant, le lecteur, en l’occurrence celui que je suis, s’irrite doublement : des protestations d’humilité du narrateur et de l’inconséquence littéraire de Mann. Un auteur n’est autorisé à engager la conversation avec le lecteur que s’il ne viole pas le contrat que son mode de narration établit avec lui. Mann reste l’auteur de cette biographie, celle du narrateur sinon celle de son héros. Certains procédés sont d’une telle banalité qu’on serait enclin à écarter l’ouvrage : « Que la jeune femme ait employé exactement ces termes, je ne le garantis pas. » Ses protestations sont d’autant plus déplacées que certains passages dénotent une rare virtuosité littéraire. C’est du chiqué davantage que du style.

Au terme de sa lecture, on en sait plus sur le narrateur que sur son héros. Le premier est d’autant plus antipathique que sa liaison avec le lecteur ne convainc vraiment pas : « Ceci aussi, je le relate à seule fin de caractériser ces années au cours rapide et dangereux et certes pas pour attirer la sympathie du lecteur sur mon insignifiante personne qui dans ces mémoires doit être reléguée à l’arrière-plan. » Malgré des chapitres plutôt courts, l’ennui guette. Le narrateur, là encore, en serait conscient : « Le chapitre qui vient de se clore est lui aussi beaucoup trop gonflé à mon goût et il me semble opportun de m’interroger sur les capacités de patience et d’endurance du lecteur. » Il ne nous épargne pas pour autant de vaines longueurs et digressions : nous ne découvrons Leverkühn qu’à la quatre-centième page, lorsqu’il tombera platement amoureux, sortira de sa réclusion et tentera de redevenir humain : « J’avance en âge, j’ai quarante ans. Peux-tu, toi, mon ami, me souhaiter de passer le restant de mes jours dans cette claustration. Je dis, considère-moi comme un être humain à qui il peut bien arriver, non sans une certaine inquiétude à la pensée qu’il est tard, peut-être trop tard, de souhaiter un foyer plus chaud, une compagne qui lui convienne au sens le plus absolu du mot, bref une atmosphère humaine, non seulement à cause de la quiétude, pour reposer sur une couche plus moelleuse, mais surtout parce qu’il s’en promet une action salutaire et grande pour son travail et sa faculté créatrice, pour la valeur humaine de son œuvre future. » Décidément, l’amour désarmerait jusqu’aux plus audacieux génies puisque le pauvre Leverkühn, indécis et velléitaire, incapable de se déclarer, recourt à un intermédiaire – qui lui aurait dérobé l’élue de son cœur s’il n’avait été abattu par son ancienne maîtresse. Mann aurait pu se contenter de cette mésaventure pour renvoyer son héros à sa claustration dans le génie. Mais il lui réserve une ultime épreuve pour achever de l’acculer à la démence : la mort d’un enfant atteint d’une méningite cérébro-spinale : « ... spasmes exaspérés qui semblaient tendre le petit corps sur un cheval de torture et lui révulsaient les jeux ». La mort d’un innocent couronnerait la victoire du Diable en chaque homme de génie. On se plait à lire les dernières pages comme le récit de la régression de Nietzsche dans la démence...