The Euro-Mediterranean Institute for Inter-Civilization Dialog (EMID) proposes to promote cultural and religious dialogue between Mediterranean civilisations ; to establish a network of specialists in inter-Mediterranean dialogue ; to encourage Euro-Mediterranean creativity ; to encourage exchange between Mediterranean societies ; to work to achieve Mediterranean conviviality ; to advise charitable organisations working around the Mediterranean and provide the support necessary to achieve their original projects.

NOTE DE LECTURE : WILLIAM FAULKNER, MOUSTIQUES (1927)

Rien ne se passe dans cette croisière pour provoquer... une dépression nerveuse chez la veuve vierge qui la parraine. Des personnages pourris, un entrain veule, une « blonde et alanguie, charmante de maladresse », racolée dans la rue avec son compagnon pour mettre une note pornographique à l’équipée et encourager l’émulation entre des hommes engourdis par la chaleur. Un Anglais aussi, militaire à la retraite, qui permettra à Faulkner d’éclaircir certains traits des Américains. Il embarque son monde avec tant de désinvolture que son bateau s’enlise très vite dans la vase et avec lui son récit. Il plonge alors un steward et sa blonde dans le marais où ils risquent de succomber à la chaleur, à la soif et aux... moustiques. Le lecteur s’arrache à l’ennui de la croisière pour suivre les deux fugueurs attirés par le large. Un beau jour, alors qu’on les croit perdus, redoutant que l’auteur ne les pousse vers les sables mouvants ou ne les livre aux arbres carnivores, ils sont secourus par un canot qui les ramène à bord. Mais à peine nous sommes-nous remis de nos émotions qu’on constate la disparition d’un autre personnage, le plus artiste et ténébreux de tous. On le soupçonne d’être allé chercher une aventure sexuelle dans la ville la plus proche pour compenser ses déboires romantiques.

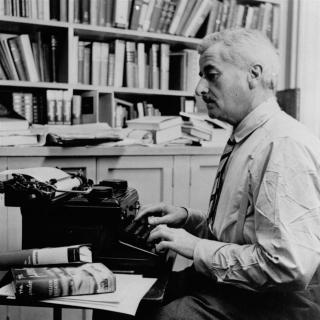

Raymond Queneau se demande « si Faulkner fit jamais une croisière... » Il ne le pouvait pas attelé qu’il l’était à sa machine à écrire, guettant le lecteur dans les dernières pages pour se scandaliser de la maladresse du plus falot de ses personnages qui l’importune en plein travail avec ses dérisoires problèmes de cœur : « Seigneur tout puissant, regarde ton chef-d’œuvre ! Et toi, Balzac, mords tes ongles pleins d’encre ! Me voilà gaspillant ma chienne de vie à tâcher de créer des personnages au moyen de mots écrits ! » Il congédie vite l’importun en l’envoyant au bordel : « Vous avez déjà suffisamment porté préjudice à ma personnalité. » On devine les quantités de whisky que Faulkner a dû absorber pour produire un texte aussi « chaud et salé » et ce n’est peut-être pas un hasard s’il se termine par l’escapade de trois personnages, dont un romancier, dans les vapeurs de l’alcool, les voluptés des trottoirs et les délires du romancier... « En Europe », dit un personnage, « être artiste est un mode de conduite ; en Amérique, c’est plutôt un prétexte pour se conduire d’une certaine façon. » Ce serait à la portée du premier millionnaire venu, ça coûterait des millions, rapporterait une carte de visite sinon des milliards. On aurait une littérature somme toute médiocre générée par la mercantilisation généralisée, un pragmatisme quasi démoniaque et une tendance irrépressible à la vulgarisation : « Mais à notre époque de vulgarisation littéraire... », déclare un personnage, « heureux celui qui s’imagine avoir le cœur brisé : il peut aussitôt écrire un livre qui le vengera de celui ou de celle qui lui a endommagé cet organe... Sans parler du débouché des magazines et du cinéma. Non, non, on ne se suicide pas pour un chagrin d’amour : on écrit un roman. » Si Faulkner était de cette croisière, il l’était en passager clandestin, entiché lui aussi de la belle blonde bête au point, suprême dérision, de s’arracher à son clavier et tenter de se glisser dans ses souvenirs sensuels :

« – Ah oui. Eh bien ! je ne me suis pas baignée pendant que les autres nageaient, j’ai parlé avec un drôle de petit homme noir.

– Un nègre ?

– Non, un blanc, mais très hâblé et pauvrement habillé : ni cravate ni chapeau. Il m’a dit de drôles de choses : il m’a dit qu’il n’avait jamais vu personne qui digérât aussi bien que moi et que si les épaulettes de ma robe lâchaient, je mettrais le pays à feu et à sang. Il m’a dit qu’il était menteur de profession, et que ça lui rapportait beaucoup d’argent, suffisamment pour avoir un Fond dès qu’il serait réglé. Je crois qu’il était fou ; pas dégénéré ; simplement toqué. »

Quand la pimbêche cherche son nom, elle hésite entre Walker et Foster. Finalement :

« – Si, je m’en souviens. Attendez... Ah, oui, ça me revient : Faulkner : c’est ça, Faulkner. »

La dérision est la principale vertu de ce livre, suave chez un auteur comme Faulkner qui ne se laisse pas abuser par son talent. Elle tourne à la satire des mœurs artistiques, voire à une parodie des lettres. Il se moque de la piétaille qui s’interroge sur la création. L’art est d’autant plus problématique qu’il est en crise. On prétexte sa paresse, on désespère de son étoile, on se rabat sur la célébration de l’art. Les artistes américains ne sont pas tant caricaturaux que dérisoires, peut-être les véritables moustiques dans cette Amérique, une prétendue talentocratie où la bêtise serait la mieux maquillée au monde, qui n’a pas encore mis au point d’insecticide contre eux : « Naturellement, il y a une chance pour que vous soyez considéré comme un génie après notre mort, mais qu’est-ce que cela peut nous faire ? » La réponse est dans les premières pages : « Il faut que l’homme remplisse le vide son temps, voilà tout. » Un autre personnage : « Je suis pareil au reste des immortels ; il faut que je passe le temps d’une manière ou d’une autre afin de me préparer à passer l’éternité. » Cela explique peut-être pourquoi la poétique de Faulkner traîne à la remorque d’une existence engourdie par l’éternel été du sud : « Dehors, au-delà du rideau de vigne, des insectes bourdonnaient dans l’obscurité lourde et douce. » Dans ce royaume du commerce, l’art est un luxe auquel on doit donner, on ne sait pourquoi, une valeur marchande, ne serait-ce que pour continuer d’en débattre en croisière, sous le patronage de vieilles, oisives et riches Mrs Maurier. Se laissant entraîner à son tour, Faulkner prête à je ne sais quel Sémite la distinction entre la richesse véritable et ses substituts : « Je pense à la majorité d’entre nous qui ne sommes pas artistes et qui avons même besoin d’être protégés contre eux, eux qui s’acharnent à faire passer le temps. Mais nous, il nous suffirait parfaitement de dormir, manger et procréer, si vous vouliez bien nous laisser tranquille. Seulement vous ne vous contentez pas du monde tel qu’il est, vous vous efforcez de reconstruire jusqu’au plancher qui vous supporte, vous parlez, vous criez, vous gesticulez jusqu’à ce que nous en soyons tous effrayés et énervés. Je suis d’avis que si l’Art doit avoir une utilité quelconque, ce serait de servir d’occupation aux artistes... » La réponse de Faulkner serait plutot dans cette réaction : « C’est une perversion, je vous l’accorde, mais une perversion qui édifie Chartes et crée le Roi Lear, c’est une joliment bonne chose. » Pourtant ni Chartes ni le Roi Lear ne sont des créations américaines et dans mille ans, l’Amérique ne pourra s’enorgueillir, je le crains, que de la conquête de nouveaux marchés sur je ne sais quelle nouvelle planète. Je ne peux m’empêcher de déceler, avec Faulkner et chez lui, les signes annonciateurs d’une débilitation de l’humanité dans ce nouveau monde où sévit l’emballage plastique :

« Miss Jameson demeura inerte :

– Quitter cette lune ? dit-elle.

Mrs Wiseman bâilla et étira ses bras. La lune étendait sur l’eau sombre sa longue caresse argentée. Mrs Wiseman se profila sur sa lueur blanche, les bras ouverts sur un geste théâtral, et apostropha :

– Ah ! Lune, pauvre lune lassée.

– Rien d’étonnant qu’elle ait l’air las, dit le poète. Pensez à tous les adultères qu’elle a dû contempler. »

Derrière la dérision perce le désenchantement. Le dernier en date serait encore des lettres, qui ne sont plus ni un besoin ni un loisir, tant pour le lecteur que pour l’auteur, malgré la sotte crédulité française pour sa production littéraire (sans parler du festival auquel l’on se livre sitôt que l’on découvre un tas de paperolles proustiennes ou d’épingles à papier céliniennes…). Une manière comme une autre de passer son temps, ni plus ni moins noble qu’une autre. Certains écrivent, d’autres lisent ou causent : « Parler, parler, parler ; la stupidité absolue et désolante des mots. Sans fin, comme si cela devait durer éternellement, les idées devenaient de simples sons, balles qu’ils se renvoyaient jusqu’à leur complète usure. » Des considérations générales sur la vie et la jeunesse relaient celles sur l’art : « ... quand on est jeune, on est tout bonnement. Ensuite vient le stade où l’on agit ; puis celui où l’on pense et, en dernier, celui où l’on se souvient ». Les craintes sur leur sort inquiètent les quadragénaires : « Ils demeurèrent silencieux, se rappelant la jeunesse et l’amour, le temps qui s’enfuit, et la mort. » La quarantaine est l’âge de la veulerie, de l’autodérision aussi, entre jeunesse et vieillesse, ni d’un côté ni de l’autre, le désir entravé ou contrarié, à débiter des banalités sur l’art, le sexe et le temps qui passe. Cette croisière se révèle celle de quadragénaires entichés d’art, contre lesquels regimbent deux jeunes plutôt timorés, l’un armé d’une scie à métaux avec laquelle il taille une interminable pipe, l’autre ridiculement assigné à son canot.

Faulkner titre une école d’écriture. Ses livres exhibent un réalisme des plans et des détails quasi cinématographiques. Le lecteur assiste au récit : « Émergeant de l’obscurité du capot, la nièce s’avança nue et silencieuse comme un fantôme. Elle traversa le pont et s’arrêta devant le bastingage, se remplissant les poumons de brume froide, sentant son corps ferme emmailloté de brume. Ses jambes et ses bras étaient tellement hâlés que, même nue, elle avait l’air vêtue d’un maillot de bain d’un blanc éclatant. Elle enjambe le bastingage. Le canot oscille sous elle, ressuscitant l’eau noire immobile avec un léger bruit. Puis elle se laissa glisser de l’arrière et se mit à nager à travers le brouillard. L’eau se divisait avec une répugnance huileuse, se refermant aussitôt derrière elle sans presque se rider... » Les personnages restent irrémédiablement américains, au bord du suicide ou de la poésie. Même leurs enthousiasmes seraient des expressions d’une lancinante nervosité sinon névrose. Sans rien dans la tête, même lorsqu’ils considèrent leur contrée comme le delta intellectuel de l’Amérique, tellement velléitaires et désabusés que l’auteur ne se risque pas à l’intérieur. Le talent poétique de Faulkner s’exerce sur l’aube, le soir et la lune : « L’aurore était imminente comme une gloire ; on devinait la muette splendeur de sa fanfare. » Un brin de poésie indienne autour des arbres : « Les racines d’énormes cyprès sortaient comme des ossements d’une écume verte et d’un sol spongieux qui n’était ni la terre ni l’eau ; et toujours des éternels arbres barbus, pareils à des dieux qui contemplaient sans charme cette profanation d’un silence déjà ancien à l’époque où le vieux Temps lui-même était un miracle rose et affreux dans les bras de sa mère. »

Les États-Unis incarnent cette humanité synthétique qui représente désormais l’idéal auquel aspire l’Occident ou le bourbier vers lequel il s’achemine. Elle aurait de moins en moins de mémoire, voire de vocation. Une démocratie peut-être, soutenue par le mirage du succès, où sévit la terreur de la rentabilité. Les livres ressemblent à des scénarios, plus ou moins graissés par des considérations psychanalytiques, philosophiques ou esthétiques. L’Europe n’est qu’un vieux continent, peut-être le musée de l’Amérique. On n’écrit pas comme Balzac, encore moins comme Rabelais ; on ne peint pas comme Dugas, encore moins comme Le Titien ; on ne sculpte pas comme Rodin, encore moins comme Michel-Ange ; on ne pense pas comme Kant, encore moins comme Heidegger. Les États-Unis n’ont rien produit de grand dans les lettres et les arts, à l’exception peut-être de Faulkner, homme du sud dans une Amérique qu’on aurait dite déliquescente si la déliquescence ne lui tenait lieu de ciment. Faulkner raillerait mes sorties contre elle en mettant dans la bouche de son personnage sémite, le plus antipathique de tous : « Mais on ne peut ignorer l’argent, on ne peut que protester et trembler. Il a fallu mon peuple pour enseigner au monde cette vérité... » Adorno était tellement sous le choc de son exil aux États-Unis que sitôt de retour sur le continent, il décela le pouvoir de l’argent et la machination du commerce derrière toute chose. Ecco avait vu que les bâtiments américains étaient de verre, leurs cloisons de plâtre, et qu’ils étaient terriblement vides – à l’exception de la belle blonde, « totalement dénuée de cervelle, chair jeune et rose ; alanguie, attendant d’être féconde, délicieuse à voir ; poupée qui n’espère du réveil ni joie ni chagrin », l’éternelle Marylin Monroe, symbole de l’Amérique, déesse dans ce panthéon que serait Hollywood.